Questions cinquièmes

Nous sommes une espèce fabulatrice (Nancy Huston) et l’Homme est un créateur de formes symboliques (Ernst Cassirer). A chacun sa vision du monde, choisie parmi les discours qui nous sont proposés en continu -bon gré, mal gré- par les autres, par notre culture, notre histoire familiale mais aussi via nos autofictions : ma vision personnelle me renvoie-t-elle l’idée que je suis en adéquation avec ma vérité intime et que celle-ci est saine ? A-t-elle raison ? Quels seraient les biais qui faussent ma pensée, que je voudrais libre ?

Le questionnement est lourd et implique un travail critique permanent. Pourquoi croire ce que nous pensons ? L’existence d’une pensée ne prouve pas son bien-fondé et ne doit pas systématiquement déboucher sur l’action. Il nous revient de lutter contre un moralisme qui condamnerait nos pensées indécentes ou inacceptables alors que nous ne les avons pas concrétisées (j’ai dit « woke » ? Comme c’est bizarre…), car c’est justement s’humaniser que de pouvoir examiner individuellement chaque discours tenu par « la majorité des gens », chaque proposition idéologique ou chaque pensée personnelle comme un monde à part entière (qui a sa logique interne) et de choisir d’y adhérer ou non.

Même après avoir visionné le film d’Hitchcock (ou lu Psychose, le roman de Robert Bloch), je peux parfaitement vivre dans un motel lugubre où ma mère est morte, y héberger des blondes trentenaires, de préférence pendant les nuits d’orage, et envisager de les assassiner sous leur douche, au couteau de cuisine : si, contrairement à Norman Bates, je ne passe pas à l’acte, je suis plus humain d’avoir pleinement ressenti des idées monstrueuses et de ne pas les avoir concrétisées, grâce à l’exercice de ma Raison…

Fabulons, c’est fabuleux !

[ …] aussi loin que l’on remonte dans le temps, aussi profond que l’on s’enfonce dans la jungle ou le désert, on ne trouve aucune trace d’un groupement humain ayant vécu ou vivant dans la seule « réalité », la constatant et la commentant, sans (se) raconter d’histoire à son sujet.

[…] La science nous montre que, derrière les faits, il y a non une raison mais une cause. Cela change tout.

[…] La science ne produit pas de Sens, seulement des corrélations, indépendantes de nous. Or nous restons fragiles et le monde reste menaçant. Aucune découverte scientifique ne peut nous rendre immortels, ni même éliminer de notre existence conflits et douleurs. On ne s’exclame plus, quand survient une éclipse de la Lune : La fin du monde approche ! Mais l’explication rationnelle de l’éclipse de la Lune – ou des maladies, ou de la foudre, etc. – n’entame en rien notre besoin de chercher et de trouver du Sens dans notre vie. De nos jours encore, bien sûr, les religions remplissent très largement cette fonction. Mais, en plus de ces grands récits traditionnels pourvoyeurs de Sens, l’on assiste depuis deux siècles à une prolifération sans précédent de récits profanes, véhiculés par toutes sortes de médias (romans, pièces de théâtre, cinéma, télévision, jeux vidéo, Internet. .. ). Du coup, chaque individu du monde moderne (qui n’est pas le monde entier) a sa petite tête à soi, avec ses propres associations, sa propre manière de combiner les fictions pour se tenir compagnie.

Nancy Huston, L’espèce fabulatrice (2008)

Quels que soient les jeux de mots et les acrobaties de la logique, comprendre c’est avant tout unifier. Le désir profond de l’esprit même dans ses démarches les plus évoluées rejoint le sentiment inconscient de l’homme devant son univers : il est exigence de familiarité, appétit de clarté. Comprendre le monde pour un homme, c’est le réduire à l’humain, le marquer de son sceau. L’univers du chat n’est pas l’univers du fourmilier. Le truisme « Toute pensée est anthropomorphique » n’a pas d’autre sens. De même l’esprit qui cherche à comprendre la réalité ne peut s’estimer satisfait que s’il la réduit en termes de pensée. Si l’homme reconnaissait que l’univers lui aussi peut aimer et souffrir, il serait réconcilié. Si la pensée découvrait dans les miroirs changeants des phénomènes, des relations éternelles qui les puissent résumer et se résumer elles-mêmes en un principe unique, on pourrait parler d’un bonheur de l’esprit dont le mythe des bienheureux ne serait qu’une ridicule contrefaçon. Cette nostalgie d’unité, cet appétit d’absolu illustre le mouvement essentiel du drame humain.

Albert Camus, Le mythe de Sisyphe (1942)

Lorsque l’âme souhaite connaître quelque chose, elle projette devant elle une image et la pénètre.

Maître Eckhart (XIIIe)

Un savoir n’est pas seulement une information, mais la transformation de celui qui sait par ce qu’il apprend.

Bernard Stiegler

Le choc avait été grand et, face à ses pairs, Galilée a dû sentir le malaise qu’il avait créé en montrant que c’était le soleil qui était au centre de notre système planétaire et non la terre : finie la possibilité d’une Création faite pour l’Homme sur sa planète qui aurait trôné au centre du monde connu. Dès 1616, un pape romain a d’ailleurs veillé à bien interdire les travaux de l’astronome polonais…

Fictions personnelles et discours collectifs

Prenons le discours sur la ‘famille’. Nos amis anthropologues vont nous expliquer, chacun selon son école, que l’idée de famille est un ciment social sans lequel notre vivre-ensemble serait impossible de manière organisée. Sont-ils marxistes ou apparentés qu’ils vont détailler avec force exemples toutes les manières dont la famille est un vecteur qui permet la transmission du pouvoir de classe et son nécessaire respect ; sont-ils croyants qu’ils vont donner au patriarche (ou à la matriarche, dans certaines variantes) le rôle d’avatar de la divinité au sein de la cellule familiale, avatar dont le rôle est la transmission des valeurs héritées d’en-haut ; vivent-ils dans les milieux de la haute-bourgeoisie, où la famille est le fondement de la survie économique, qu’ils vont donner les meilleures motivations à la collocation de Camille Claudel ou à l’envoi du Frère Machin dans une communauté de Pères Blancs au Congo ; sont-ils assis à côté d’un divan en toussotant qu’ils vont vous annoncer des envies illicites envers votre chère maman et des pulsions meurtrières envers votre cher papa ; aiment-ils l’exotisme qu’ils vont montrer la richesse des familles éclatées au sein de communautés tribales, où l’entraide et le sens de la collectivité primeront dans l’éducation des petits…

Enfin, ont-ils été victimes de harcèlement moral ou d’abus sexuel qu’ils vont, à l’inverse, pointer du doigt le milieu fermé de la cellule familiale et combattre urbi et orbi le régime d’impunité parentale, soi-disant garant de la cohésion d’un microcosme qui, pourtant, devrait être plus ouvert sur la société extérieure et ses règles de vivre-ensemble.

Les variations sont multiples, toujours fondées, toujours documentées, toujours enrichies d’anecdotes ou assorties de mises en garde. Or, si tout le monde a raison, personne n’a raison… dans le cas où l’on aime les vérités qui s’excluent mutuellement. La raison rayonne peut-être ailleurs. Il est bien entendu intéressant de passer en revue les différentes lectures de ce modèle de la famille, de ce conglomérat de personnes liées par un contrat que l’on voudrait signé dans le sang et les gènes – ce qui est loin d’être le cas – et de faire de chaque configuration un objet de réflexion : « tiens, c’est vrai, comment vivrais-je (ai-je vécu) ce modèle-là ? » « Quelle est mon expérience de la chose et, avant tout, quels actes ai-je posés pour me positionner face à ce scénario, qu’il s’assimile à une ridicule pièce de boulevard ou à dernier acte horrifique au Grand Guignol ?«

Nous ne sommes pas en train de tenir une réunion des Alcooliques Anonymes mais je serais curieux d’entendre les témoignages de tous ceux qui ont hésité à divorcer sous prétexte qu’ils allaient priver leurs enfants de la réunion familiale au pied du sapin de Noël. Si la famille était un modèle de bonheur, ça se saurait. Faisons le test :

-

-

- citez-moi une seule famille dans votre entourage qui représente à vos yeux ET dans la réalité de chacun de ses membres un exemple de bonheur collectif sans ombre (un modèle pour vous, donc) ;

- faites le compte de vos amies et de vos amis qui, nonobstant toute l’affection qu’il/elle peuvent avoir pour d’autres membres de leur parentèle, ont quand même été victimes de harcèlement moral ou d’abus sexuel dans le cercle familial.

-

N’êtes vous pas sincèrement incapable de donner un nom en réponse à la première question et n’êtes-vous pas, au mieux, dans les nombres à deux chiffres pour répondre à la seconde ? « C’est à désespérer de la famille« , me direz-vous, avant de sauter par la fenêtre. Ici encore, raison garder, c’est mieux regarder.

Notre vieux réflexe platonicien – se conformer à l’Idée – qui monte en épingle le concept de famille dans toutes ses représentations (et avec toutes les contraintes apparentées : c’est le cas de le dire) est peut-être la source de nos maux intimes dans ce domaine. Si la famille est une valeur, gravée dans le marbre quelque part sur l’Olympe, c’est démériter que de ne pas s’y conformer, de ne pas adopter ses rituels ou d’affirmer son individualité face à la cohésion du groupe. Et la tribu de regarder sombrement le vilain petit canard, et le Commandeur de pointer un doigt vengeur vers l’arrogant libertaire, et la Matriarche de jeter l’opprobre sur l’infante souillée, en crachant dans le feu au-dessus duquel cuit la soupe de toute la maisonnée… L’imagier est riche pour ceux qui veulent se faire souffrir… en imagination.

Si l’on choisit l’option « j’enlève-les-écailles-de-mes-yeux-et-je-regarde-avant-de-réfléchir-en-ruminant », le modèle familial peut être vécu d’une toute autre manière, moins contraignante, moins aveuglante. Les préjugés, les dogmes, les modèles, c’est Cassirer qui insiste, ont ceci de toxique qu’ils ont la fâcheuse tendance à se muer en pensées totalitaires : quoi de plus occultant qu’une idée fixe, a fortiori quand votre entourage considère – comme vous, peut-être – qu’il s’agit d’une vérité.

Dans notre exemple : dans un échange familial, personne ne voudrait détruire l’imagerie du sapin de Noël, si elle est au service d’une satisfaction partagée entre, d’une part, celui ou celle qui évoque l’image d’une table généreuse, d’une dinde fumante (sorry, les véganes), d’enfants réunis autour d’un ancêtre qui raconte des contes, et, d’autre part, celui ou celle à qui l’autre adresse la représentation, dans le seul but de partager un chaud sentiment d’appartenance.

Autre chose serait le rappel vindicatif de l’obligation d’organiser Noël à la bonne date, avec les bons invités, sans les mauvais invités (dont le petit ami mal coiffé de la petite dernière), avec le menu traditionnel, avec un plan de table figé depuis des générations et – cerise sur la bûche – avec la messe de minuit ânonnée par un prêtre germanophone ; hors de quoi, point de salut, hors de quoi, le déshonneur, la trahison des Nouveaux, l’irrespect envers les Anciens, hors de quoi, le divorce imminent, l’accident cardiaque de la grand’mère frustrée de sa fête tribale et les enfants drogués, addictifs et perpétuellement avec des cheveux gras, par manque de sens familial…

Or, à l’inverse, la famille pourrait être conçue, plus simplement, comme un excellent camp d’entrainement pour la vie, la première épreuve, le premier rite de passage dont la seule finalité (dans une mise en scène très élaborée, certes) est de tester concrètement notre capacité à survivre ensuite dans un monde pas nécessairement très folichon : violence dans les rapports humains, exclusion entre communautés, problèmes identitaires, harcèlements moraux et sexuels, mensonges et trahison des proches, vanités triomphantes et désespoirs théâtraux, manipulation et emprise… autant de composantes de la vie avec l’Autre dont la famille n’est que le catalogue de poche. Que celui qui n’a aucun exemple de ce qui précède dans sa propre tribu me jette la première pierre !

Et puis, comment pourrait-il en être autrement ? Pour une famille de quinze personnes, vous mettez dans le même aquarium pendant cinquante ans au moins : un père déficient, une mère agressive, un tonton peloteur, un frère boutonneux, une sœur hystérique, un cousin pervers, un autre cousin facho, une cousine anorexique, une grand’mère collabo, un grand’père amateur de petites filles, un autre tonton (le militaire) violent avec sa femme, sans parler des différentes « pièces rapportées » ou des défunts dont les fantômes hantent le génome de vos cousins depuis des générations… à quoi s’ajoutent vos propres frustrations, les passages difficiles entre vos différents âges, vos complexes, votre problème de couple et votre acné. Bonjour, le potage ! Après ça, on s’étonnera que la vente d’armes soit fortement réglementée (du moins dans les pays civilisés).

Moralité : quand il s’agit de la famille, l’important c’est d’y survivre.

Dès lors, pour ceux qui se sont promis de devenir des humains et de vivre dignement avec d’autres humains, comme avec soi-même, il importe de pratiquer une pensée libérée, salvatrice, face au dogme familial. Qui plus est, les fictions et les dogmes qui nous servent d’œillères, dans ce cas comme dans d’autres, ne sont pas toujours le fait de « la société » ou de notre entourage : nous sommes assez grands pour générer des autofictions, des discours qui justifient nos imperfections ou qui perpétuent des scénarios de défense au-delà du nécessaire.

Face à l’exercice imposé de la vie familiale, le travail se fait donc en trois temps : d’abord, identifier les modèles auxquels on accorde crédit dans sa délibération, ensuite, les tester comme n’importe quel autre objet de pensée (qui me propose le modèle ? quels exemples crédibles dans mon entourage ? à qui profite le crime ? quel est le coût pour moi, en termes d’intégrité, si je respecte ce modèle ? quel est le coût réel pour moi si je ne respecte pas ce modèle ? est-ce une question qui vaut vraiment toute cette réflexion… ?) et, enfin, vivre effectivement la famille (en y adhérant en personne ou en s’éloignant physiquement) dans la dignité et la raison.

Mais, me direz-vous, la formule ‘dans la dignité et la raison’ n’est-elle pas la petite sœur du ‘Sapin de Noël’ : un discours, dans la lignée des pires apophtegmes, qui sonne bien et auquel tout le monde adhère par complaisance, sans vraiment y réfléchir ?

Bien au contraire, vous répondrai-je : le ‘travail de raison’ qui veut que chacun regarde d’abord la représentation de la famille et s’interroge sobrement sur les motivations qui sous-tendent la mythologie de sa tribu personnelle. Ce travail n’est pas léger et il exige une introspection assainie : les ‘écailles’ à retirer des yeux dans ce cas sont peut-être les mieux serties.

Quelles que soient les conclusions de ce premier nettoyage de Printemps, le ‘travail de dignité’ qui s’impose ensuite, veut que chacun vive l’expérience de la cellule familiale avec la nécessaire assertivité. Levez la main droite et dites : « de servitudes, je n’accepterai que celles qui me procurent une réelle satisfaction, celles dont l’expérience se traduit en moi par la Joie d’être plus proche de la Vie, parmi les humains en général, au-delà du cercle familial. » Bref, le contraire de la gueule de bois qui suit souvent la veillée de Noël…

Je m’appelle Kong, King Kong

Monstres : la compil…

C’est à l’occasion de la parution (et de la lecture) du livre de Laurent LEMIRE (Monstres et monstruosités, Paris, Perrin, 2017) que la question du monstre aurait pu être résolue, à tout le moins éclairée. Il n’en est rien. Tout d’abord : l’ouvrage est modieux et consiste en une longue énumération des monstres de l’histoire (et des histoires), énumération entrelardée de quelques citations bien senties (saluons la bibliographie en fin de volume). Bref, une enquête journalistique, intéressante pour les faits compilés et catégorisés par l’auteur, mais pas la monographie espérée à la lecture du thème affiché et à la vue de la très soignée couverture.

Pourtant, la table des matières était relativement séduisante. En introduction, l’auteur apporte que « Le monstre, c’est l’anormal de la nature, le monstrueux l’anormalité de l’homme ». Belle attaque qui, ponctuée d’une citation de Georges Bataille, laissait présager du meilleur. Mieux encore, Lemire ratisse large et cite un des personnages du Freaks de Tod Browning (film de 1932) : « Quand je veux voir des monstres, je regarde par la fenêtre« . Un peu impatient de lire la suite, le lecteur doit hélas déchanter dès la phrase suivante : « Aujourd’hui, il suffit de naviguer sur le web« . Mention : « peut mieux faire » !

S’ensuivent 17 chapitres bien structurés et une conclusion (sans grande conclusion) :

- Du mot aux maux (« … Aristote interprétait la monstruosité comme un excès de matière sur la forme, une faute de la nature, un trop-plein ») ;

- L’origine du monstre (Gilbert LASCAULT dans Le monstre dans l’art occidental : « Le savoir que nous pouvons posséder concernant le monstre dans l’art se révèle lui-même monstrueux, au sens courant que peut prendre ce terme. Il s’agit d’un savoir informe et gigantesque, fait de pièces et de morceaux, mêlant le rationnel et le délirant : bric-à-brac idéologique concernant un objet mal déterminé ; construction disparate qui mélange les apports d’une réflexion sur l’imitation, d’une conception de l’art comme jeu combinatoire, de plusieurs systèmes symboliques.« ) ;

- L’échelle des monstres (« Or, pour Jean-Luc Godard, ‘les vrais films de monstres sont ceux qui ne font pas peur mais qui, après, nous rendent monstrueux’. Et il citait comme exemple Grease…« ) ;

- La fabrique des monstres (« Mais en voulant rendre l’homme parfait, sans imperfections, sans impuretés, les généticiens du futur risquent de produire des monstres.« ) ;

- Les monstres artistiques (à propos de l’oeuvre de GOYA, El sueño de la razon produce monstruos, traduit par Le sommeil de la raison engendre des monstres : « La raison dort, mais elle peut rêver aussi. En tout cas, dans sa somnolence, elle ne voit pas les cauchemars qui surviennent. Les a-t-elle inventés ou est-ce ce défaut de vigilance qui les a produits ?« ) ;

- Les monstres littéraires (« Toute oeuvre littéraire importante est censée sortir du cadre des conventions. Il y a celles qui le font exploser. On parle alors de livre majeur […] Enfin, il y a celles qui se laissent déborder par elles-mêmes, n’ont quelquefois ni queue ni tête et avancent à l’aveugle dans le brouillard de l’inspiration. L’anormalité en littérature est une tentation. Elle n’en constitue pas la règle.« ) ;

- Les monstres de foire (« L’ouvrage [CAMPARDON Emile, Les spectacles de foire, XIXe] rapporte aussi le cas d’un homme sans bras que l’on voyait à la foire Saint-Germain et sur le boulevard du Temple en 1779. ‘Cet homme, nommé Nicolas-Joseph Fahaie, était né près de Spa et avait été, dit-on, malgré son infirmité, maître d’école dans son pays.’ Né sans bras, il se servait de ses pieds en guise de mains. ‘Il buvait, mangeait, prenait du tabac, débouchait une bouteille, se versait à boire et se servait d’un cure-dent après le repas.' ») ;

- Les monstres scientifiques (Paul VALERY: « Le complément d’un monstre, c’est un cerveau d’enfant.« ) ;

- Les monstres criminels (« On pense à Gilles de Rais qui a tant fasciné Georges Bataille. Le maréchal de France qui fut le compagnon d’armes de Jeanne d’Arc aurait torturé et assassiné plus de deux cents enfants dans son château de Machecoul, près de Nantes.« ) ;

- Les monstres terroristes (Philippe MURAY : « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus morts.« ) ;

- Les monstres politiques (SAINT-JUST : « Tous les arts ont produit des merveilles ; l’art de gouverner n’a produit que des monstres.« ) ;

- Les monstres gentils (« Le catalogue Marvel fournit quantité de ces créatures hideuses, mais résolues à protéger le monde : l’homme pierre, le géant vert dénommé Hulk. Ce dernier cas est très intéressant car il renverse la morale habituelle. Le personnage, le docteur Banner, devient un monstre verdâtre lorsqu’il se met en colère, donc en cédant à ce que l’on considère comme une mauvaise habitude. Or, c’est de cette colère que naît sa force, qui lui permet de combattre le mal. L’histoire de Jekyll et Hyde est ainsi présentée dans une version plus politiquement correcte.« ) ;

- Les monstres économiques (CHAMFORT : « Les économistes sont des chirurgiens qui ont un excellent scalpel et un bistouri ébréché, opérant à merveille sur le mort et martyrisant le vif.« ) ;

- Les foules monstres (« Les personnalités monstrueuses sont rares, les foules le deviennent couramment. Troupes assassines ou détachements génocidaires, l’Histoire avec sa grande hache, comme disait Perec, nous en a fourni de multiples exemples. ‘Je sais calculer le mouvement des corps pesants, mais pas la folie des foules’, indiquait Newton.« ) ;

- Les monstres sacrés (Jean COCTEAU : « C’est une chance de ne pas ressembler à ce que le monde nous croit.« ) ;

- Les monstres à la mode (Antonio GRAMSCI : « L’ancien se meurt, le nouveau ne parvient pas à voir le jour, dans ce clair-obscur surgissent les monstres.« ) ;

- Nos propres monstres (VERLAINE : « Souvent l’incompressible enfance ainsi se joue, / Fût-ce dans ce rapport infinitésimal, / Du monstre intérieur qui nous crispe la joue / Au froid ricanement de la haine et du mal, / Où gonfle notre lèvre amère en lourde moue.« ).

Et de conclure en frôlant la question de fond, avec Jean GIRAUDOUX dans Juliette au pays des hommes (1924) : « Juliette aperçut soudain au fond d’elle-même, immobiles, tous ces monstres que déchaîne la confession, tous les contraires à tout ce qu’elle croyait savoir… Elle sentit tout ce qu’un être garde et défend en se taisant vis-à-vis de soi-même, et que tout humain qui n’est pas doublé à l’intérieur par un sourd-muet est la trappe par laquelle le mal inonde le monde. » ; puis, en l’esquivant, avec Georges CANGUILHEM (« La vie est pauvre en monstres.« ). On est sauvés ?

Littré donne l’étymologie suivante pour le terme ‘monstre’ : « Provenç. mostre ; espagn. monstruo ; portug. monstro ; ital. mostro ; du lat. monstrum, qui vient directement de monere, avertir, par suite d’une idée superstitieuse des anciens : quod moneat, dit Festus, voluntatem deorum.

Monstrum est pour monestrum ; monstrare (voy. MONTRER) est le dénominatif de monstrum. »

© CREAHM (Liège, BE)

Monstre, mon ami ?

Quand on lutte contre des monstres,

il faut prendre garde de ne pas devenir monstre soi-même.

Si tu regardes longtemps dans l’abîme,

l’abîme regarde aussi en toi.

NIETZSCHE F. W., Par-delà le bien et le mal (1886)

Pourquoi ai-je la conviction que mon frère humain de toujours, Friedrich-Wilhelm NIETZSCHE, à nouveau, donne la juste mesure du vertige de celui qui regarde dans les yeux d’Euryale, une des Gorgones ? Pourquoi l’énumération de Lemire me laisse-t-elle peu apaisé ? Pourquoi toujours ressentir cette fascination pour les monstres, pourtant terrifiants, dont le caractère hors-la-loi montrerait la volonté des dieux, pour qui l’horreur ressentie face à l’anormalité m’inviterait à marcher dans les clous ?

Pourquoi aussi, cette Sympathy for the Devil, cette connivence avec Kong, le trop-puissant au cœur simple, cette sympathie pour la créature de Frankenstein et sa délicatesse aux gros doigts, cette tolérance envers Hyde, ce miroir tendu aux Victoriens, sans parler de cette passivité devant la morsure de Dracula, dans laquelle coule le sang des Siècles ?

Et aussi : pourquoi Nietzsche, malgré l’avertissement ci-dessus, nous invite-t-il à libérer le monstre en nous, ce surhomme qui est puissant et juste d’une justice enracinée par-delà le bien et le mal, au-delà des règles et des dogmes qui régissent la vie de nos frères herbivores ?

Fascination et répulsion : la confrontation avec le monstre est ambivalente, elle pose bel et bien problème. Le monstre nu attend au détour du chemin et surgit en nous tendant miroir, il pose son énigme et nous laisse devant le choix ultime : l’apprivoiser ou se laisser dévorer…

A la rencontre du monstre : la carte et le territoire

The Witch : What’s yourrr name ?

The King : I am Arthur, king of the Britons !

The Witch : What’s yourrr quest ?

The King : To find the Holy Grail !

The Witch : What’s yourrr favourrrite colourrr… ?

ARTHUR King, Mémoirrres de mon petit python (1975)

On laissera à Lemire les monstres objectifs et leur énumération, pour revenir secouer les mythes de nos contes : comme dans un rêve, le héros de mon histoire, c’est moi et le monstre que je croise, c’est moi aussi. Oui, ça en fait du monde pour peupler la narration de mon voyage, ma quête d’un Graal que, comme son nom ne l’indique pas, je ne dois pas trouver ! « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front« , dit le nuage ; « le parfait voyageur ne sait où il va« , ajoute le vieil homme sur le bœuf. Et Nicolas BOUVIER de conclure : « Le voyage c’est comme un naufrage, ceux dont le bateau n’a jamais fait naufrage ne connaîtront jamais la mer. »

Pour affronter le monstre, il y aura donc voyage et… risque de naufrage. Peut-être un modèle peut-il nous aider à marcher, sans trop risquer de perdre le nord ?

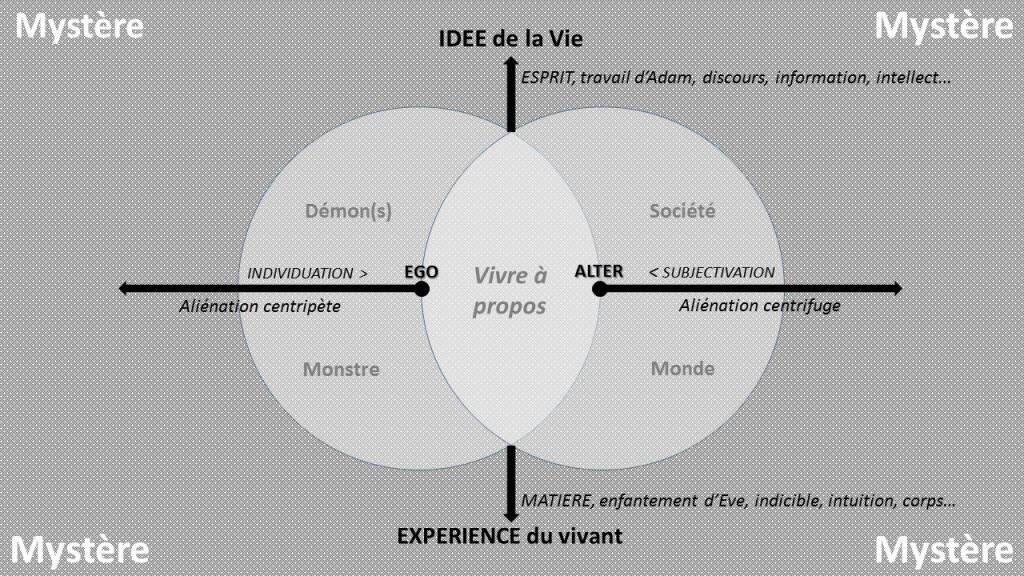

Qu’on se le dise : modéliser n’est pas dicter et l’objectif de la modélisation reste de dénoter un aspect de la réalité par un artéfact (le modèle) afin de faciliter le jugement à son propos. Le modèle ci-dessus permettra-il de rendre justice au monstre, comme le bouclier-miroir de Zeus qui a permis à Persée de mirer le regard de Méduse sans en être pétrifié ?

L’intersection de deux cercles de diamètre identique, dont le centre de chacun fait partie de la circonférence de l’autre est dénommée traditionnellement vesica piscis (Lat. vessie de poisson) ou mandorle (amande en Italien). C’est une figure que les Pythagoriciens tenaient pour sacrée.

Ici, le cercle de gauche représente « moi » alors que celui de droite représente « ce qui n’est pas moi » (le monde, les autres, mes chaussettes sales…). L’intersection, la mandorle, la vesica piscis, illustre ce que Montaigne tenait pour ‘notre bel et grand chef-d’oeuvre‘ : vivre à propos. C’est une zone de ‘grande santé‘ (Nietzsche) où nous connaissons la satisfaction (le sens de la vie selon Diel), c’est-à-dire l’équilibre entre nos désirs et les contraintes du monde extérieur.

Loin d’être figés, nous y voletons comme une mouche dans un abat-jour : vers la gauche quand nous écoutons plus notre ego, vers la droite quand le monde nous tient, vers le haut quand nous suivons des idées plus que des sensations, vers le bas quand notre expérience prime sur les théories (Lacan : « La réalité, c’est quand on se cogne« ).

Au-delà des deux cercles, le mystère. Pour ceux qui, comme moi, ne peuvent concevoir la transcendance, il y a là une frontière au-delà de laquelle la connaissance doit jeter le gant : admettons l’existence du mystère, du bord du monde, de l’impénétrable et arrêtons là toute investigation.

Dans l’espace infini, personne ne vous entend crier…

Si Ridley SCOTT a, lui aussi, exploré la confrontation avec le monstre dans son génial Alien, le huitième passager (1979), il n’a conservé que l’option où le héros se fait dévorer. Or, entre mandorle et mystère, il y a quatre zones vers lesquelles la connaissance peut s’élargir. Certes, avec risque car, à sortir de notre zone de satisfaction, nous pratiquons l’aliénation, le devenir-autre, mais c’est un état qui n’est pas toujours fatal :

- absence : ne pas vouloir s’endormir avant d’avoir écouté, à plein volume, la totalité des opéras de Mozart dans leurs différentes versions est une aliénation dangereuse qui provoque une plus grande absence à nous-même et à notre monde (si ce n’est une gloriole fort vaine, que gagner à être exténué, abandonné par son partenaire et honni par ses voisins ?) ;

- présence : être transporté par une aria du même Wolfgang est une aliénation enrichissante en ceci qu’elle augmente notre présence à nous-même (si nous nous fondons temporairement dans des rythmes et des variations de hauteur sonore qui ne sont pas les nôtres, nous y gagnons en retour un pressentiment d’harmonie et de beauté satisfaisant).

En vérité, je vous le dis : si la sagesse de l’homme debout est de s’améliorer toujours, en élargissant sa connaissance et si marcher est le seul destin qui nous échoit, quitter les sentiers battus (l’aliénation) sera notre courage. Nous trouverons la force de renoncer aux Graals (les mystères), après avoir sympathisé avec les monstres rencontrés en chemin, sans nous faire dévorer par eux. Revenir dans la mandorle sera alors source de jubilation, d’intensité et de beauté :

Qui connaît les autres est avisé

Qui se connaît lui-même est éclairé

Qui triomphe des autres est robuste

Qui triomphe de soi est puissant

Qui s’estime content est riche

Qui marche d’un pas ferme est maître du vouloir

Qui ne perd pas son lieu se maintiendra

Qui franchit la mort sans périr connaîtra la longévité

Lao-tzeu, La voie et sa vertu (trad. Houang & Leyris, 1979)

En route pour de nouvelles aventures…

DEMONS. Par une incursion vers le nord-ouest, nous pouvons viser nos démons : ils nous attirent dans des imageries privées tellement séduisantes ou repoussantes, que l’image que nous avons de nous-même viendrait à différer de notre activité réelle. L’angoisse est au rendez-vous lorsque ces démons intimes altèrent ainsi notre représentation du monde.

Le cap est au nord parce que l’idée prime sur l’expérience. Le cap est à l’ouest parce qu’à suivre nos démons nous nous éloignons de notre zone de satisfaction, à la perdre de vue (psychose).

Magnifique mythe de Persée évoqué plus haut, où le héros reçoit de Zeus (la logistique est assurée par Athéna) un bouclier miroir qui lui permettra de supporter le regard démoniaque d’une des Gorgones sans en être pétrifié d’horreur. Du cou tranché de Méduse s’envolera Pégase, blanc et ailé (Paul Diel y lit un symbole de sublimation de la tension vaniteuse vers les désirs terrestres).

SOCIETE. Virons Debord, cap sur le nord-est, mais gardons-nous bien de céder aux chimères de masse de la Société du Spectacle : adopter les principes proposés par le mainstream, courir après la reconnaissance sociale ou être champion de la rectitude peut nous excentrer jusqu’à la souffrance. Bonjour le burn-out.

MONDE. Mettre la boussole au sud-est n’est pas moins risqué, s’offrir sans raison garder au monde nu, aux instincts grégaires que les éthologues nous révèlent, aux délices violents de la foule ou, même, à la contemplation de Mère Nature au péril de notre identité, c’est un aller-simple pour une autre aliénation : la dissolution dans la matière.

MONSTRE. Et ce monstre du sud-ouest que Nietzsche nous recommande ? Là aussi, se battre avec le dragon est un (rite de) passage obligé pour reprendre la marche de la vie, fort des cicatrices gagnées contre l’Immonde. Mais, non content de tuer la Bête, il faut également lui manger le cœur pour acquérir sa Force.

C’est ainsi que le surhomme naît de son exploration des quatre point non-cardinaux. Comment lire l’avertissement de Nietzsche, alors ? Peut-être faut-il simplement inviter le monstre à sa table pour, ensemble, manger le monde…

Le chant des sirènes

Dans mon île

Ah comme on est bien

Dans mon île

On n’fait jamais rienOn se dore au soleil qui nous caresse

Et l’on paresse sans songer à demainDans mon île

Ah comme il fait doux

Bien tranquille

Près de ma doudouSous les grands cocotiers qui se balancent

En silence, nous rêvons de nousDans mon île

Un parfum d’amour

Se faufile

Dès la fin du jourElle accourt me tendant ses bras dociles

Douce et fragile dans ses plus beaux atoursSes yeux brillent

Et ses cheveux bruns

S’éparpillent

Sur le sable finEt nous jouons au jeu d’Adam et Ève

Jeu facile

Qu’ils nous ont apprisCar mon île c’est le paradis

Est-il utopie plus partagée, fantasme plus souvent étalé, évocation plus partagée ou idée qui ait rencontré plus de succès que le concept de Paradis perdu ?

Là où Baudelaire a « vécu dans les voluptés calmes, / Au milieu de l’azur, des vagues, des splendeurs / Et des esclaves nus, tout imprégnés d’odeurs, / Qui me rafraîchissaient le front avec des palmes, / Et dont l’unique soin était d’approfondir / Le secret douloureux qui me faisait languir » (Les fleurs du mal, 1857).

Là où, selon Milton, « loin de ces fleuves, un lent et silencieux courant, le Léthé, fleuve d’oubli, déroule son labyrinthe humide. Qui boit de son eau oublie sur−le−champ son premier état et son existence, oublie à la fois la joie et la douleur, le plaisir et la peine » (Le Paradis perdu, 1667).

Là où, selon le mythe biblique, l’homme pouvait « manger tous les fruits du jardin » et où « L’homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n’en avaient pas honte » mais où le dieu dictait clairement notre humaine condition : « tu ne mangeras pas le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c’est certain » (Genèse, 2, 16-25).

Là où, selon Henri Salvador, « On n’fait jamais rien / On se dore au soleil qui nous caresse / Et l’on paresse sans songer à demain…«

Quel est donc le fondement du succès universel de ces Paradis perdus ? Qu’est-ce qui caractérise ce territoire où la Vie est toujours conjuguée au présent seulement, auquel tant aspirent malgré le « secret douloureux » de Baudelaire et « l’oubli » dont parle l’aveugle Milton ? Pourquoi, au Paradis, cette menace du dieu immobile envers l’Homme premier qui agit ? Meurt-il physiquement, ce premier penseur, ou perd-il simplement son badge d’accès au Paradis ? Et pourquoi, dans la droite ligne de la Chute, cette condamnation à « gagner son pain à la sueur de son front« , condamnation par laquelle naît… l’Humanité

La pensée libre

- On est des bandits de grand chemin. On arrête les diligences et les voitures sur la route, masqués, on tue les gens et on prend leurs montres et leur argent.

- Est-ce qu’il faut toujours tuer les gens ?

- Oh, pour sûr. C’est ce qu’il y a de mieux. Certains spécialistes ont une autre opinion, mais le plus souvent on dit qu’il vaut mieux les tuer. Sauf quelques-uns qu’on amène à la grotte et qu’on garde jusqu’à ce qu’ils soient

rançonnés.- Rançonnés ? C’est quoi ?

- J’en sais rien. Mais c’est ce qu’ils font. J’ai lu ça dans les livres ; et alors, naturellement, c’est ce que nous devons faire.

- Mais comment on peut le faire si on sait pas ce que c’est ?

- Mais bon sang, on est obligés de le faire. Je vous ai bien dit que c’était dans les livres, non ? Est-ce que vous voulez tout faire différemment de ce qu’on dit dans les livres, et finir par tout mélanger ?

- Oh, tout ça c’est bien joli à dire, Tom Sawyer, mais, enfer et abomination, comment qu’on va rançonner ces gens si on sait pas comment le leur faire ? C’est ça que moi je veux dire. Bon, à ton avis, c’est quoi, ce truc ?

- Eh bien, j’en sais rien. Mais peut-être que si nous les gardons jusqu’à ce qu’ils soient rançonnés, ça veut dire jusqu’à ce qu’ils soient morts.

- Eh bien, ça c’est quelque chose. Ça me va. Pourquoi t’as pas dit ça tout de suite ? On va les garder jusqu’à ce qu’ils soient rançonnés à mort – et c’est sûr qu’ils vont nous enquiquiner, en plus, ils mangeront tout et chercheront tout le temps à s’évader.

- Comme tu causes, Ben Rogers. Mais comment tu veux qu’ils s’évadent alors qu’il y aura un garde, prêt à les abattre dès qu’ils bougent le petit doigt ?

- Un garde. Ah, elle est bonne. Alors quelqu’un devra rester éveillé toute la nuit sans dormir, juste pour les surveiller. Je trouve ça idiot. Et pourquoi on prendrait pas un gourdin pour les rançonner dès qu’ils seront arrivés ici ?

- Pasque c’est pas comme ça dans les livres – voilà pourquoi. Bon, maintenant, Ben Rogers, tu veux faire les choses comme il faut ou pas? – c’est ça le truc. Tu crois que les gens qui font les livres, ils savent pas comment les choses doivent être faites? Tu crois que toi, tu peux leur apprendre quelque chose ? Mais certainement pas. Non, monsieur, on va simplement les rançonner comme il faut.

Mark Twain, Les aventures de Huckleberry Finn (1884)

La femme ou l’homme qui se redresse et décide d’écrire sa propre vie au travers de chacune des décisions qu’il ou elle prend, reste confronté à la même, éternelle, alternative : dans cette situation où je dois décider de ma prochaine action, vais-je me conformer à un modèle ou vivre le vertige de l’expérience nouvelle ?

Le travail préconisé sert d’entraînement à une vie puissante et dynamique, une Grande Santé nietzschéenne. En élucidant nos motivations, en identifiant nos biais de pensée, nous pouvons nous approprier -aux trois niveaux de notre délibération (cerveau, psyché, idées)- une vision moins truquée de notre monde, des mondes de chacun de nos frères humains et veiller à nous construire un sentiment d’être à notre place, sans œillères. En d’autres termes : puissants, libres et… satisfaits !

Chapitre 5 : Les formes symboliques

où il est suggéré de faire de l’ensemble des discours et des fabulations humaines de simples objets de pensée et de s’y intéresser avec discernement

Temps de lecture : 26 minutesNotes de rédaction

- Huston, fabuler est dans la nature humaine

- Cassirer, l’humanité est dans la fonction symbolisante

- Pourquoi hiérarchiser les fabulations (définir : discours) et prendre pour argent comptant certaines plus que d’autres, afin de satisfaire notre besoin de sens, d’une vision du monde harmonisée ?

- Réflexe de référence vs. expérience

Ressources

- HUSTON N., L’espèce fabulatrice (2008)

- CASSIRER E., ***

Illustrations

DUBINER Sh., Endosymbiosis, hommage à Lynn Margulis (2012) © Aline Wiame