Questions quatrièmes

Obnubilé par la nécessité de nous maintenir en vie, notre cerveau est le seul intermédiaire concret avec notre milieu. Sans chaque fois nous en faire rapport, il régente notre être-au-monde (Heidegger), en mode multi-fonctionnel : sensation, rétention, réaction… Sans répondre à toutes les interrogations sur ce qu’est effectivement la conscience, les récentes découvertes des neurosciences ont à tout le moins établi le rôle central de notre cerveau (ou de nos cerveaux) dans la perception de ce que nous sommes… à nous-même ; en d’autres termes, la conscience de soi. Comment alors répondre à ces questions : quand mon cerveau a-t-il le sentiment que mon corps est à sa place ? Est-il influençable ? A-t-il toujours raison ? Comment des techniques comme l’hypnose peuvent-elles modifier les affects que je relie à mes réalités ?

Ancienne star de la recherche de l’équilibre vital, la conscience, prise comme entité autonome, est donc mise à mal par les neurosciences et s’avérerait moins libre que la tradition le voudrait. De conscience, nous n’aurions qu’un artefact généré par le cerveau qui, pour notre bien, rassemble un faisceau d’informations éparses et nous donne l’impression d’être un individu historique. Reste que nous vivons cet « hologramme » de nous-mêmes comme le siège de notre délibération : nous y pensons continuellement notre existence, parmi les autres comme face à nous-mêmes, et, dans notre théâtre personnel, nous nous vivons comme les héros d’un mythe qui serait notre vie : quand ma conscience me renvoie-t-elle le sentiment que ma personne est à sa place ? A-t-elle toujours raison ?

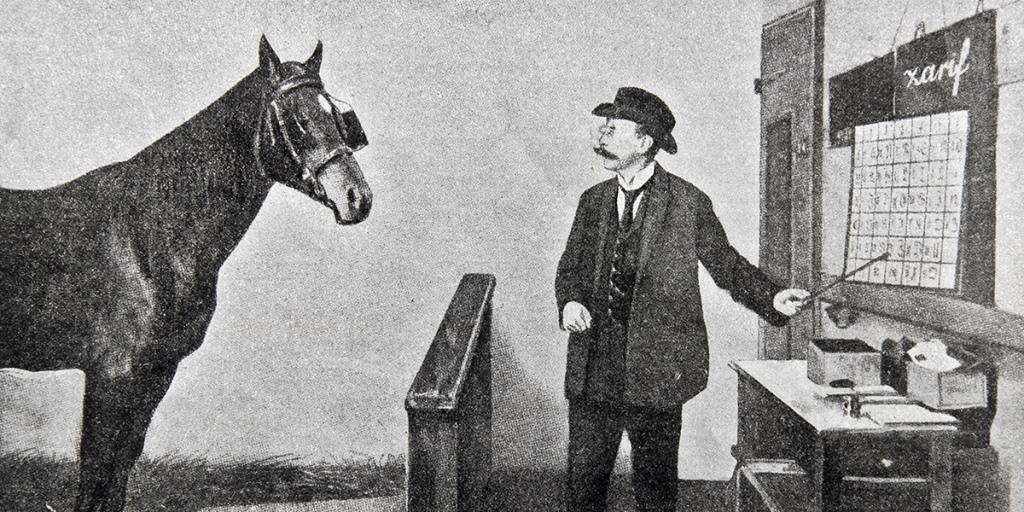

Le cheval qui se rêve en jockey

Je suis tombée par hasard sur un merveilleux livre de Marius von Senden, intitulé Espace et Vision [1960]. Quand les chirurgiens occidentaux découvrirent comment opérer la cataracte sans danger, ils parcoururent l’Europe et l’Amérique, opérant des douzaines d’hommes et de femmes de tous âges que la cataracte avait rendus aveugles depuis leur naissance. Von Senden rassembla les comptes rendus de semblables interventions ; les récits en sont fascinants. Beaucoup de médecins avaient analysé la perception sensorielle et la perception de l’espace qu’avaient leurs patients avant et après l’opération. De l’avis de von Senden, la grande majorité des malades des deux sexes, sans distinction d’âge, n’avaient pas la moindre idée de l’espace. Formes, distances, dimensions, étaient autant de syllabes dépourvues de contenu. Tel patient « n’avait aucune idée de la profondeur, confondant cette notion avec celle de rotondité. » Avant son opération, un médecin donnait à tel autre patient un cube et une sphère ; ce dernier touchait chacun des objets avec sa langue, ou en suivait les contours avec ses doigts, et le nommait correctement. Après l’opération, le médecin montrait les mêmes objets, sans laisser le patient les toucher ; il n’avait plus alors la moindre idée de ce qu’il voyait. Un autre malade nommait la limonade « carré » parce que ça lui piquait la langue comme une forme carrée lui piquait les doigts lorsqu’il la touchait. D’une autre patiente, à la suite de l’opération, le médecin écrit : « Je n’ai trouvé chez elle aucun sens des dimensions, par exemple, pas même dans les limites étroites de ce dont elle aurait pu faire le tour grâce au sens du toucher. Ainsi, lorsque je lui demandai : « Montre-moi, elle est grosse comme quoi, ta maman ? », loin d’écarter les bras, elle se contenta de placer ses deux index à quelques centimètres l’un de l’autre. » D’autres médecins rapportèrent les déclarations des patients eux-mêmes, à propos d’effets similaires. « Parlant de la pièce dans laquelle il se trouvait… il savait que ce n’était qu’une partie de la maison ; cependant, il était incapable de concevoir que la maison tout entière pût paraître plus grande » ; « Les aveugles de naissance n’ont aucune réelle notion de la hauteur ou de la distance. Une maison située à un kilomètre d’ici est considérée comme toute proche, mais requérant pour s’y rendre un grand nombre de pas… L’ascenseur qui le monte ou le descend à toute vitesse ne lui donne pas plus le sens de la distance verticale que le train ne lui donne la notion de la distance horizontale. »

Pour celui qui vient d’acquérir le sens de la vue, la vision est une pure sensation qui ne s’encombre pas de signification. « La jeune fille passa par cette expérience que nous vivons tous pour l’oublier aussitôt, celle du moment de notre naissance. Elle voyait, certes, mais cela ne signifiait pas plus, pour elle, qu’une grande quantité de taches lumineuses de qualités différentes. » Et ceci encore : « Je demandai au patient ce qu’il distinguait ; il me répondit qu’il voyait un vaste champ lumineux où tout lui paraissait terne, confus et mouvant. Il ne parvenait pas à distinguer des objets. » Tel autre malade ne voyait « qu’une confusion de formes et de couleurs. » « Lorsqu’une jeune fille qui venait de recouvrer la vue regarda pour la première fois des photographies et des tableaux, elle demanda : « Pourquoi mettent-ils toutes ces marques sombres, partout ? – Il ne s’agit pas de marques sombres » , lui expliqua sa mère, « ce sont les ombres. C’est en partie grâce à elles que l’œil sait que les choses ont une forme. S’il n’y avait pas d’ombres, beaucoup de choses auraient l’air d’être plates ». « C’est bien ça, c’est bien comme ça que je vois les choses », répondit Joan. « Tout a l’air plat avec des taches sombres ». »

Mais le plus révélateur, c’est certainement la conception de l’espace qu’ont les patients. Celui-ci, à en croire son médecin, « exerçait son sens de la vue de bien étrange façon ; ainsi, il retire l’une de ses bottes, la lance assez loin devant lui, puis tente de jauger la distance à laquelle elle se trouve ; il fait quelques pas vers la botte et essaie de la saisir; s’apercevant qu’il n’arrive pas à l’atteindre, il avance d’un ou deux pas et tâtonne dans sa direction jusqu’à ce qu’enfin il l’attrape. » « Mais même à ce stade, après avoir fait l’expérience de la vue pendant trois semaines, poursuit von Senden, l’espace, tel qu’il le conçoit, se limite à son espace visuel, c’est-à-dire aux taches colorées qui se trouvent borner sa vision. Il n’a pas encore la notion qu’un objet plus grand (une chaise) peut en masquer un autre plus petit (un chien), ou que ce dernier peut très bien être encore là, alors qu’on ne peut pas le voir directement. »

En général, ceux qui viennent d’acquérir le sens de la vue voient le monde comme un éblouissement de taches colorées. La sensation des couleurs leur procure du plaisir, et ils apprennent très vite à les nommer, mais tout ce que voir exige en plus est d’un accès difficile et source de bien des tourments. Peu de temps après son opération, le patient se heurte en général à l’une de ces taches de couleur et constate qu’elles sont solides, puisqu’elles offrent une résistance, comme les objets qu’il peut toucher. Lorsqu’il se déplace, il est également frappé – ou susceptible de l’être, s’il y prête attention – par le fait qu’il doit continuellement passer entre les couleurs qu’il perçoit, qu’il lui est tout à fait possible de dépasser un objet visuel, et qu’une partie de cet objet disparaît alors progressivement de sa vue ; et qu’en dépit de cela, il a beau faire des tours et des détours – entrer dans la pièce par la porte, par exemple, ou bien revenir vers cette porte – il a toujours en face de lui un espace visuel. Ainsi, il en vient progressivement à réaliser qu’il existe aussi un espace derrière lui, espace qu’il ne peut pas voir. »

L’effort mental qu’impliquent de tels raisonnements se révèle accablant pour certains patients. Ils se sentent oppressés lorsqu’ils réalisent, si toutefois ils y parviennent, la prodigieuse dimension d’un monde qu’ils avaient jusque-là imaginé, de façon touchante, comme quelque chose de facile à maîtriser. Ils se sentent oppressés à l’idée qu’ils n’ont pas cessé d’être visibles pour les autres, et ce de manière peut-être peu séduisante, à leur insu, et sans leur consentement. Un nombre consternant d’entre eux refusent de faire usage de leur vision retrouvée et continuent de passer la langue sur les objets, tombant dans l’apathie et le désespoir. « Cet enfant est capable de voir, mais ne veut pas faire usage de ses yeux. Il faut insister, pour l’amener avec beaucoup de mal à regarder les objets de son environnement ; mais au-delà d’une trentaine de centimètres, c’est peine perdue que de le pousser à l’effort nécessaire. » Au sujet d’une jeune femme de vingt et un ans, le médecin raconte : « Le malheureux père qui avait conçu tant d’espoir de cette opération, écrivait que sa fille ferme soigneusement les yeux, chaque fois qu’elle désire se déplacer dans la maison, particulièrement quand elle arrive à un escalier, et qu’elle n’est jamais aussi heureuse et paisible que lorsque, abaissant les paupières, elle retombe dans son état antérieur de cécité absolue. Un garçon de quinze ans qui se trouvait également être amoureux d’une jeune fille de l’institution pour aveugles, finit par vendre la mèche : « Non, ah ça non, je ne peux plus supporter ça ; je veux qu’on me ramène à l’institution. Si les choses ne changent pas, je m’arrache les yeux. »

Certains apprennent effectivement à voir, les plus jeunes en particulier. Mais c’est toute leur vie qui est changée. Un médecin commente « la perte rapide et complète de cette merveilleuse et surprenante sérénité qui caractérise ceux qui n’ont encore jamais vu. » Un aveugle qui apprend à voir est saisi de honte en songeant à ses anciennes habitudes. Il s’habille bien, soigne sa personne, et essaie de faire bonne impression. Lorsqu’il était aveugle, il était indifférent aux objets, sauf s’ils étaient comestibles ; dorénavant, « s’opère un filtrage des valeurs… ses pensées et ses désirs se trouvent fortement sollicités, ce qui a pour conséquence qu’un petit nombre de patients cèdent à la dissimulation, à l’envie, deviennent voleurs, tricheurs. »

En revanche, de nombreuses personnes qui viennent de recouvrer la vue parlent du monde en termes positifs, et nous apprennent combien notre propre vision est terne. Pour tel patient, une main humaine, qu’il ne sait pas reconnaître pour ce qu’elle est, devient quelque chose de brillant avec des trous. Un jeune garçon à qui l’on montre une grappe de raisin, s’exclame, « C’est noir, c’est bleu, et ça brille… Ça n’est pas lisse, il y a des bosses et des creux. » Une petite fille visite un jardin. « Elle est extrêmement étonnée, et l’on a bien du mal à la persuader de répondre ; elle s’arrête, muette, devant l’arbre, et ne peut le nommer qu’après l’avoir tenu avec ses mains, et ce qu’elle dit, c’est « l’arbre avec toutes les lumières dedans ». » Certains sont ravis de ce sens qu’ils viennent d’acquérir et s’abandonnent à l’univers visuel. À propos d’une patiente, juste après qu’on lui eut retiré ses pansements, son médecin écrit : « La première chose qui ait attiré son attention, ce sont ses propres mains ; elle les a regardées très attentivement, les a fait aller et venir à plusieurs reprises devant ses yeux, puis elle a replié et allongé ses doigts, et elle a paru tout à fait étonnée du spectacle. » Une jeune fille brûlait de dire à son amie aveugle que « les hommes ne ressemblent vraiment pas du tout à des arbres », et elle n’en revenait pas de découvrir que chacune des personnes qui lui rendait visite avait un visage absolument différent des autres. Enfin, une jeune femme de vingt-deux ans fut éblouie de découvrir le monde aussi brillant, et elle garda les yeux fermés pendant deux semaines. Lorsqu’au bout de ce temps-là elle les ouvrit de nouveau, elle ne reconnut aucun objet, mais dès lors, plus elle promenait son regard sur tout ce qui l’entourait, plus on lisait sur ses traits cette expression de satisfaction et d’étonnement qui envahissait son visage ; elle ne cessait de s’exclamer: « Oh, mon Dieu ! Quelle beauté ! »

Annie Dillard, Pèlerinage à Tinker Creek (1974)

Fascinant. Fascinant et vertigineux. L’étude des handicaps et des traumatismes, dans un premier temps, puis les neurosciences aujourd’hui bousculent notre vision de nous-même et déjà le sol se dérobe sous nos pieds dès que se pose la question du libre-arbitre. Mais que se passe-t-il donc ?

Depuis des siècles, nous participons d’une culture de la vitrine : notre pensée est organisée au départ des objets conceptuels que nos prédécesseurs ont identifiés, désignés, classés et rangés sur des petits socles individuels qui portent leur nom, dans les grandes vitrines de nos civilisations occidentales. Imaginez la visite : le buste de Platon, la bibliothèque de Montaigne, la croix de Jésus, la loupe de Spinoza, la moustache hitlérienne de Heidegger, le bistrot de Sartre et de Beauvoir, le foie de Prométhée, le ballon de foot de Paul Diel ou la carcasse de la voiture de Camus et, sur les murs, de grands dioramas expliquant le protestantisme, le kantisme, le freudisme, le néo-freudisme, le post-freudisme, la relativité générale, la psychologie de la motivation ou la résilience…

Chaque génération s’est fait un plaisir de réformer la muséographie de ces vitrines de références et, selon les modes et les écoles, a enterré dans les réserves certains des objets qui fondaient les délibérations de la génération précédente, a braqué l’éclairage sur d’autres et n’a pas manqué de déterrer des objets anciens (ou exotiques) qui ont trouvé place au centre de la vitrine, entraînant chaque fois de multiples changements de cartels et d’étiquettes. C’est ainsi que tel philosophe peut se réclamer de Platon, d’Aristote, ou s’insurger contre Descartes, clamer son respect pour Gassendi ou honnir Nietzsche. Pascal avait Montaigne en horreur et le faisait bien savoir. On peut difficilement lire le Mythe de Sisyphe sans faire un lien entre le même Nietzsche et Camus. Et ce genre de volonté compulsive de créer une généalogie intellectuelle atteint des sommets de drôlerie quand le psychologue qui vous reçoit pour la première fois vous précise avant toute chose qu’il n’est « pas freudien mais jungien », avec le même empressement que s’il devait vous confirmer qu’il n’avait pas de morpions !

Revisiter le discours des penseurs qui nous ont précédés (de nos parents ?) n’est en soi pas un crime, quand il ne s’agit pas de justifier par la généalogie une nouvelle vérité qui aura l’arrogance de se vouloir définitive (jusqu’à la suivante). Bien au contraire, aborder le discours structuré d’un autre penseur (nous sommes tous des penseurs !) est la meilleure alternative à l’expérience directe, à condition de faire de chacun de ces discours explorés un objet de pensée.

Quel que soit le propos qui y est tenu, l’oeuvre étudiée sera enrichissante, non pas par son contenu intrinsèque, mais par l’expérience de pensée qu’elle aura suscité chez nous. C’est ainsi que, par exemple, à rebours des puritanismes imbéciles qui alourdissent notre époque (je veux dire : toutes les époques), chacun devrait pouvoir lire un ouvrage à la gloire du nazisme pour ressentir, par expérience de pensée, le dégoût naturel de l’Honnête Homme face à une doctrine nauséabonde. Par l’exercice de sa pensée, le lecteur sait alors qu’il n’adhère pas au nazisme, non par conformisme, parce que c’est interdit par la morale ou simplement malvenu dans son milieu, mais par expérience sincère de pensée. C’est bien cela que Camus appelle de ses vœux, en défendant l’homme qui sait contre le mouton qui suit :

On ne mérite nullement un privilège sur terre et dans le ciel lorsqu’on a mené sa chère petite douceur de mouton jusqu’à la perfection : on n’en continue pas moins à être au meilleur des cas un cher petit mouton ridicule avec des cornes et rien de plus – en admettant même que l’on ne crève pas de vanité et que l’on ne provoque pas de scandale par ses attitudes de juges.

Camus, Le Mythe de Sisyphe

C’est bien aussi comme cela que Nietzsche concevait que le surhomme (c’est-à-dire chacun d’entre nous avec un surcroît d’âme, nous y reviendrons), que le surhomme donc évoluait Par-delà le Bien et le Mal : non pas par conformisme bovin mais par la réelle appropriation de ce qui est juste au regard de la Vie. De là à affirmer que la censure est un sport médiéval…

Fin de la parenthèse. L’énergie de nos théoriciens et de leurs épigones se consumait donc en grande partie dans l’identification et la désignation des choses qui étaient, des concepts, des idées manipulées comme des objets (a) stables et (b) distincts les uns des autres : l’âme, la conscience, l’Être, le Néant, Dieu, les dieux, la faute, le libre-arbitre, le Bien, le Mal, le Beau, le Vrai, le Juste… et une kyrielle d’autres concepts que des générations de théoriciens et de penseurs se sont jetés à la tête, comme des tomates avariées après un mauvais concert.

Et les neuroscientifiques de s’esbaudir et de réagir dans des termes qui pourraient se traduire par « il y a peu de chance que vous croisiez une idée au détour d’un chemin ou que vous perdiez quelques grammes lorsque une âme quitte votre corps : ces choses dont vous parlez ne sont pas des objets mais des fonctions, des activités dont la conscience que vous en avez est générée conjointement par différentes zones de vos cerveaux.«

La journaliste scientifique Annaka Harris, dans son livre Une brève introduction à la conscience (2021), en donne un exemple parlant :

Lorsque nous parlons de conscience, nous faisons généralement référence à un moi qui est le sujet de tout ce que nous vivons – tout ce dont nous sommes conscients semble arriver à ou autour de ce moi. Nous vivons une expérience qui nous paraît unifiée, nous avons l’impression que les événements se déroulent devant nous de façon intégrée. Cependant, […] ceci est en partie dû aux processus d’intégration qui créent l’illusion d’une synchronisation parfaite entre les manifestations physiques et l’expérience consciente que nous en faisons dans le moment présent. L’intégration participe également à solidifier dans le temps et l’espace d’autres percepts, comme la couleur, la forme ou la texture d’un objet ; tous sont traités par le cerveau séparément puis fusionnés avant d’arriver dans notre conscience comme un tout. Les processus d’intégration peuvent néanmoins être interrompus sous l’effet de maladies neurologiques ou de blessures. La personne souffrante se retrouve alors dans un monde déroutant où les perceptions visuelles et sonores ne sont plus synchronisées (agnosie disjonctive), ou dans un monde où seules les parties d’objets familiers sont perceptibles, et non plus les objets en tant que tels (agnosie visuelle).

Imaginez ce que serait votre expérience en l’absence d’intégration – si, en jouant du piano par exemple, vous voyiez d’abord votre doigt frapper le clavier, avant d’entendre la note et de finalement sentir la touche s’enfoncer. Imaginez encore que le processus d’intégration soit altéré et que vous vous mettiez à courir avant d’entendre les aboiements d’un chien féroce. En l’absence d’intégration, vous pourriez même ne pas du tout vous percevoir comme un individu.

Votre conscience ressemblerait davantage à un flux d’expériences en un point donné de l’espace, ce qui serait bien plus proche de la vérité. Est-il possible d’être simplement conscient d’événements, d’actions, de sentiments, de pensées et de sons nous parvenant dans un flux de conscience ?

Une telle expérience n’est pas inhabituelle dans la pratique de la méditation et de nombreuses personnes, dont je fais partie, peuvent en témoigner. Le moi que nous semblons habiter la plupart du temps (si ce n’est tout le temps), c’est-à-dire un centre localisé, stable et solide de la conscience, est une illusion qui peut être court-circuitée sans modifier de quelque autre façon que ce soit l’expérience que nous faisons du monde.

Convenons que désormais la locution ‘notre cerveau’ dénote l’ensemble des ‘cerveau.x’ que contient notre corps. Notre cerveau traite donc séparément les dossiers (a) Je touche le clavier (toucher), (b) J’ai lu la note (vue) et (c) J’entends le piano (ouïe) : les trois phénomènes sont entrés dans mon organisme par des couloirs différents et ont été traités par des guichets distincts. Parallèlement, différentes zones dudit cerveau ont activé conjointement la fonction Je suis conscient de mon expérience musicale et me donnent l’impression d’avoir exécuté un acte ‘historique’ (non pas d’importance historique mais historique parce qu’il fait partie de l’histoire de ma vie et qu’il sera désormais le souvenir d’une expérience vécue).

La conclusion serait alors que ma conscience n’est qu’un artefact généré par mon cerveau, une fonctionnalité de mon organisme qui vise à ce que je me conçoive comme un individu distinct et, partant, à ce que je mette en oeuvre les stratégies qui permettront ma survie. N’oublions pas que ma pérennité est la mission première de ce cerveau qui est le mien.

Les temps changent. A la vision ancienne (et statique) de notre conscience individuelle, une instance libre d’arbitrer entre les différents bibelots théoriques disposés dans la vitrine évoquée plus haut, se substituerait la vision dynamique du ‘cheval qui court en rêvant qu’il a un jockey‘. Dans cette métaphore, notre organisme est notre vrai « je », seul habilité à percevoir les phénomènes extérieurs (et intérieurs, via l’intéroception) et à provoquer nos réponses à ceux-ci. C’est le cheval qui court. Formidablement, ce cheval se crée l’illusion d’avoir un jockey sur le dos (notre vrai « moi »), qui le driverait à coups d’étrier… fantômes, puisque de vrai jockey il n’y a point ! Notre conscience (le jockey) est donc la créature du cheval et elle interagit avec lui. Faute d’exister physiquement, elle serait donc une simple fonctionnalité du corps.

Dès lors, si nous suivons les chercheurs en neurosciences, nous ne parlerons plus de la conscience comme d’un objet distinct (exit Jiminy Cricket !) mais bien de la ‘fonction conscience‘ : s’il n’est pas possible de lui attribuer une existence physique (un chirurgien ne pourrait pas « extraire » la conscience de nos viscères), les zones du cerveau qui la génèrent sont en passe d’être pleinement identifiées. Un peu comme la faim, dont pourtant personne ne pense à faire un objet physique : la fonction ‘j’ai faim‘ s’active quand nous avons l’estomac vide, au travers d’un signal physiologique généré par certaines zones cervicales et qui invite notre organisme à ouvrir la porte du frigo.

Chapitre 4 : Le corps et l’esprit

où il est proposé d’identifier le.s cerveau.x comme acteur.s à part entière de notre délibération intérieure, sans désespérer de notre libre-arbitre

Temps de lecture : 16 minutesNotes de rédaction

- (re)Définition de la conscience

- (re)Définition de la Raison

- Apport de la sauvagerie