Questions deuxèmes

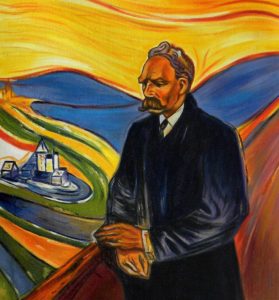

Et quand nous essayons d’évaluer si nous sommes à notre place dans notre vie, le piège est de plutôt vérifier si nous sommes conformes à des modèles préétablis, prétendument essentiels. Comment être conscient de notre tendance (utile par ailleurs) à modéliser le monde et à nous conformer à des représentations qui ne tombent peut-être pas juste avec notre réalité ? Comment, à l’inverse, nous tenir prêts et aimer ce qui nous arrive (ce que l’on appelle communément : la Vie) ? Devons-nous être existentialistes ? Comment être adapté a priori à l’expérience de notre existence réelle ? Amor fati…

Sapere Aude vs. Amor Fati : l’âme des Lumières rencontre un ours dans le salon

Les lumières sont ce qui fait sortir l’homme de la minorité qu’il doit s’imputer à lui-même. La minorité consiste dans l’incapacité où il est de se servir de son intelligence sans être dirigé par autrui. Il doit s’imputer à lui-même cette minorité, quand elle n’a pas pour cause le manque d’intelligence, mais l’absence de la résolution et du courage nécessaires pour user de son esprit sans être guidé par un autre. Sapere aude, aie le courage de te servir de ta propre intelligence ! voilà donc la devise des Lumières.

La paresse et la lâcheté sont les causes qui font qu’une si grande partie des hommes, après avoir été depuis longtemps affranchis par la nature de toute direction étrangère (naturaliter majorennes), restent volontiers mineurs toute leur vie, et qu’il est si facile aux autres de s’ériger en tuteurs. Il est si commode d’être mineur ! J’ai un livre qui a de l’esprit pour moi, un directeur qui a de la conscience pour moi, un médecin qui juge pour moi du régime qui me convient, etc. ; pourquoi me donnerais-je de la peine ? Je n’ai pas besoin de penser, pourvu que je puisse payer ; d’autres se chargeront pour moi de cette ennuyeuse occupation. Que la plus grande partie des hommes (et avec eux le beau sexe tout entier) tiennent pour difficile, même pour très dangereux, le passage de la minorité à la majorité ; c’est à quoi visent avant tout ces tuteurs qui se sont chargés avec tant de bonté de la haute surveillance de leurs semblables. […]

Il est donc difficile pour chaque individu en particulier de travailler à sortir de la minorité qui lui est presque devenue une seconde nature. Il en est même arrivé à l’aimer, et provisoirement il est tout à fait incapable de se servir de sa propre intelligence, parce qu’on ne lui permet jamais d’en faire l’essai.

Kant : Qu’est-ce que les Lumières ? (1784)

« On n’a plus vingt ans. » Combien d’entre nous, qui n’avons plus vingt ans pour beaucoup, n’ont pas entendu cette formule rituelle, dans la bouche de celle-là qui se lève péniblement de son fauteuil, de celui-là qui n’arrive pas à lire la posologie de son nouveau médicament (« C’est incroyable : ils impriment de plus en plus petit« ) ou de cet autre qui regarde un jeune couple s’embrasser à pleine bouche et commande un nouvel Orval pour faire passer son temps, à lui. Étrangement, on entend moins souvent des post-ados prendre la peine de claironner la formule inverse : « On a vingt ans !«

Constater son âge et, dans les meilleurs cas, savourer la maturité qui accompagne les années alignées au compteur, n’est pas toujours une pensée nostalgique et le regard que les plus âgés portent sur l’arrogante jeunesse n’est pas toujours envieux. Pas toujours. Alors, c’est quoi « avoir vingt ans« , au-delà de la seule vitalité qui triomphe dans chaque geste ?

« Gagner en maturité, c’est apprendre à composer avec sa finitude« , disait le sage (dont on a oublié le nom). Là réside peut-être l’attribut principal de la jeunesse, quand elle est encore immature : se vivre comme un être infini, sans échéances ni limites, et confondre une tempête d’hormones avec la joie d’être en vie. Et c’est probablement à cela que se reconnaît la maturité de ceux qui se sentent « à leur place » : dans cette capacité de vivre juste, avec les moyens limités, avec un sentiment de finitude qui n’est pas source de désespoir. Nos aînés disaient, en souriant mais un peu amers : « Quand on est jeune, on a beaucoup de dents mais peu de noisettes. Quand on est vieux, on a beaucoup de noisettes mais plus de dents. » Mais les années n’y font rien, comme Kant le soulève : il s’agit ici d’une posture mentale.

Ce serait d’ailleurs un message d’espoir pour les têtes grisonnantes d’affirmer que cette impression de ne pas avoir de limites, de pouvoir dépenser ses ressources sans compter, est une preuve de jeunesse, là où elle n’est que symptôme d’immaturité et de pauvreté d’âme. Dans un registre comparable, Épicure lui-même insistait sur la nécessité d’ordonner ses désirs car notre capacité à jouir n’est pas infinie.

Ici, dans la formule « pauvreté d’âme », on entendra « âme » au sens que nous lui avons donné : cet ombilic vital qui génère l’intuition de ce qui est ou non satisfaisant pour nous, en d’autres termes « adapté ou non à notre pérennité biologique. » Certaines traditions philosophiques invitent à ouvrir notre troisième œil : « celui qui est ouvert quand les deux autres sont fermés« . L’image (c’est le cas de le dire) est magnifique, qui nous invite à ne pas oublier la dimension essentielle que cet œil percevrait, perché au mitan de notre front, visant au-delà de l’accidentel qui fait le quotidien des deux autres yeux, les yeux physiologiques attachés à la perception des seuls phénomènes extérieurs. Parallèlement, réduire l’âme à un deuxième ombilic procède de la même invitation : une fois sectionné l’ombilic physiologique qui nous reliait à la mère biologique et garantissait une formidable sécurité fœtale, il nous revient de retrouver le lien avec ce « deuxième nombril », celui qui nous relie à la mère primale, plus communément appelée… la Vie. Nous y reviendrons.

Mais pourquoi cette insistance sur la faible maturité de celui ou celle qui se dépense sans compter ? Justement, parce que négliger sa propre finitude et créer ce sentiment de ne pas être à sa place (« Ah ! Si j’avais encore 20 ans, vous verriez…« ), c’est oublier que chacun d’entre nous n’a que 100 % d’attention à consacrer à sa vie et que l’attention (la gestion de notre énergie vitale ou l’élan vital ou le désir ou la délibération intime ou quelque autre nom que l’on donne au fonctionnement de notre conscience), ce capital d’attention n’est pas illimité. Dès lors, le disperser sur l’autel des idées et passer son temps à viser la conformité à celles-ci, comme nous l’avons déjà exploré plus haut, c’est consommer à tort les jetons qui, autrement, seraient disponibles pour s’approprier l’expérience, vivre pleinement l’activité et se remodeler en fonction de ce que nous avons vécu effectivement des phénomènes.

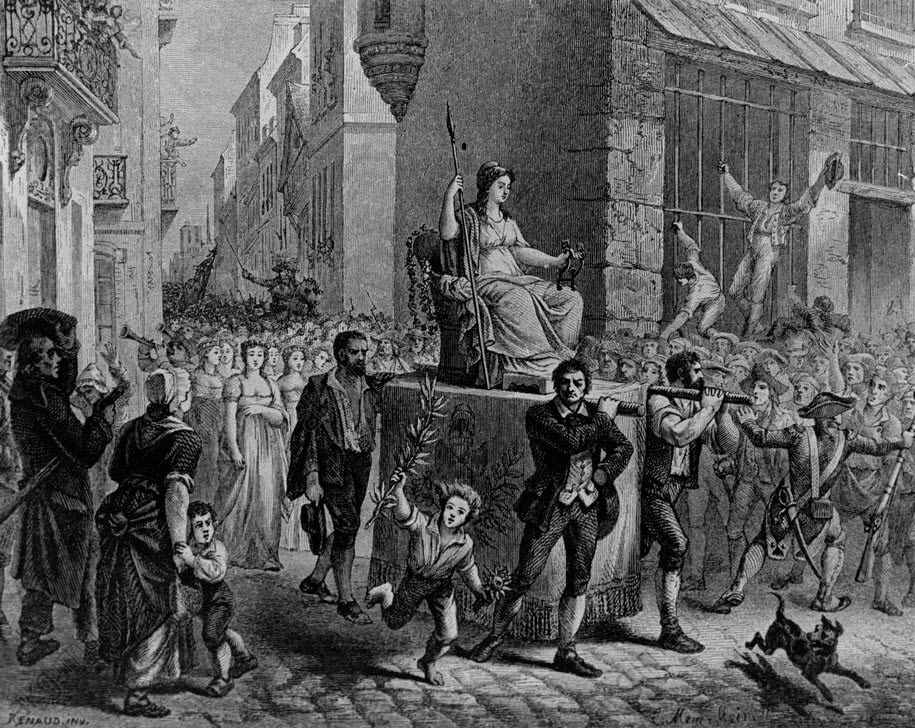

Le culte de la Déesse Raison pendant la Révolution française © DR

[traiter de la Raison du XVIIIe différente de la science, de la technique ou de la technique / La Raison fait de chaque pensée un objet de pensée / Allégorie de la pensée libre, elle n’est pas le contraire de la fantaisie mais, compagne de route du second degré, elle s’oppose à la recherche aveugle de conformité, à la servitude volontaire]

Pas de chance, nous vivons aujourd’hui dans la Société de l’Information, selon son titre officiel, et dans la Société du Spectacle annoncée par Guy Debord, quand on y regarde de plus près. Pour y voir clair, il va donc nous falloir lutter sur trois fronts : les informations disponibles dans les médias, qui sont trop nombreuses ; les injonctions portées par les différents dogmes, qui sont insidieuses et portées par une société dont le néo-puritanisme n’aime pas les pensées éclairées ; les auto-fictions qui nous servent d’armures (lire à ce propos, le conte charmant mais un peu simpliste de Robert Fisher : Le chevalier à l’armure rouillée*) et que nous mettons en place, en bons chantres de nous-mêmes, pour nous positionner parmi nos pareils.

***

L’abondance d’information n’est pas mère de vérité. Qu’on ne cherche pas ici des réponses finales ou des vérités universelles. L’apport de chacun ne peut dépasser ce qu’Emmanuel Levinas considérait comme la seule fonction de l’intellectuel : aider à poser la bonne question. Reste que le travail de chacun, une fois la bonne question sur la table, est chose difficile entre toutes : comment pouvons-nous travailler à lui donner une réponse satisfaisante, avec la prolifération « d’écailles pour nos yeux » dans laquelle nous baignons chaque jour ?

L’hygiène informationnelle

Une citation, ce sont des mots alignés que chacun peut changer en paroles…

Un exemple : avez-vous remarqué l’immédiate séduction qu’exerce sur nos réseaux sociaux la moindre sentence bien mise en page, le plus banal des proverbes affiché sur la photo d’un penseur connu (et ce, même si le proverbe n’est pas de lui ou n’est qu’approximativement cité). Au même titre, les maximes-bateau qui décorent les sachets de thé du matin, voire les sapiences imprimées au revers des feuillets de calendriers à la Petit Farceur n’ont-ils vraiment aucune influence sur notre réflexion intime ?

Que dire des formules ressassées par les communicateurs de nos politiques, les intellos-vedettes du petit écran, les beaufs de nos Café du Commerce ou les agités de communautés minorisées : « nous vivons la Mort des idées« , « nous entrons dans l’Ère du Verseau« , « c’est le Déclin de l’Occident« , « pas d’avenir sans Développement personnel« , « le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas » (Malraux*), « nous plongeons dans un désastre écologique« , « l’Histoire, c’est fini », « l’Humanité, c’est fini« , « l’anthropocène, c’est fini« , « c’est la Lutte finale…«

Le sociologue Gérald Bronner (cfr. Lectures) explique bien le phénomène dans son Apocalypse cognitive (2021), où il ajoute (sans citer de source néanmoins) que 90 % de l’information disponible aujourd’hui a été générée pendant les deux dernières années. Outre le vertige suscité par ce genre de constat quantitatif, nous pouvons intuitivement réaliser combien ce flux incroyable de données est propre à véhiculer ces idées préconçues, ces certitudes collectives, ces diktats et ces injonctions qui sont légion aujourd’hui, qui nous influencent et qui empêchent chacun de penser sa vie librement, au mieux de sa réalisation saine.

Loin de moi l’idée de hurler avec les loups (même si, en l’espèce, ils ont bien raison) et de crier ici au mensonge, aux contre-vérités, à l’infox ou à l’erreur, car ce n’est pas le contenu de ces sapiences, quelquefois fort respectables, qu’il convient de critiquer. C’est l’utilisation que nous en faisons, consciemment ou non, quand l’heure est venue de la réflexion personnelle : qui peut affirmer, la main sur le cœur, qu’au grand jamais ces petites phrases n’ont affecté sa délibération ?

La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident. La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter.

HUXLEY Aldous, Brave New World (1932)

Si l’invitation d’Huxley à ne pas accepter pour évident « ce dont il serait raisonnable de douter » s’applique initialement à la propagande, elle pourrait aussi justement s’appliquer aux vérités avec lesquelles nous nous rassurons collectivement, alors que le doute s’imposerait.

C’est pourquoi nous partirons de trois de ces mini-diktats: ils nous ont bercés pendant des siècles comme des évidences mais ils s’avèrent, dans un monde moderne à reconstruire, trois clefs sans portes.

Toute pensée n’est jamais qu’un exercice de la Pensée

Pourquoi des clefs sans porte ? Simplement, parce que ces clefs n’ouvrent aucune porte vers un mieux et que ces préceptes sont pour beaucoup rapidement utilisés comme prémisses à toute réflexion personnelle, comme postulats qui ne seront pas questionnés alors que, comme toute autre vérité, ils ne sont que des objets cognitifs, utiles certes, mais seulement utiles à plus d’exercices de pensée. Ils ne constituent pas a priori des bases raisonnables pour fonder une réflexion individuelle. Il nous revient dès lors de ne pas confondre les dogmes prêts-à-penser avec la « matière à raisonner ». Posologie : à ne s’approprier qu’après mûre réflexion ! Il en va ainsi des trois clefs sans porte que je veux évoquer ici : des principes qui, pris pour argent comptant, induisent en fait un biais cognitif dans notre délibération intérieure :

Il est important de pouvoir identifier ou reconnaître les biais cognitifs, car certains d’entre eux ont des répercussions sociales néfastes. « Les débats de société actuels sur les théories conspirationnistes autour de la COVID-19, sur la crédibilité de la science et sur le racisme ou les violences sexuelles ne sont pas étrangers à l’influence des biais cognitifs concernant notre façon d’appréhender et d’interpréter ces enjeux », note Cloé Gratton.

Un biais cognitif appelé l’effet de répétition est particulièrement pernicieux. « Des études ont montré que des affirmations ou des énoncés, même faux, finissaient par emporter l’adhésion de plusieurs personnes à force d’être répétés», rappelle la doctorante. Le président américain Donald Trump est ainsi parvenu à influencer les comportements de millions d’Américains en répétant ad nauseam des choses erronées, comme le fait que les élections présidentielles de novembre dernier avaient été truquées.

Un autre biais, dit d’essentialisme, est associé à des préjugés envers les membres de groupes sociaux, tels que les Noirs, les Autochtones ou les homosexuels, dont les caractéristiques sont perçues comme immuables, prédisposant à des comportements négatifs qui peuvent engendrer de la discrimination. « Selon ce bais, il est normal, par exemple, que les Autochtones et les Noirs soient sur-représentés dans l’univers carcéral puisqu’ils seraient violents par nature », relève la doctorante.

Très répandu, le biais de confirmation consiste à privilégier les informations qui confortent nos opinions, croyances ou valeurs et à ignorer ou à discréditer celles qui les contredisent. « Beaucoup de gens ne lisent dans les journaux que les textes des chroniqueurs dont ils partagent la vision du monde, indique Cloé Gratton. Sur les réseaux sociaux, des individus ont tendance à préférer les échanges avec des personnes qui s’intéressent aux mêmes sujets qu’eux et qui partagent des opinions proches des leurs. »

C’est ainsi que se forment les chambres d’écho, ces communautés virtuelles où la voix de chacun fait essentiellement écho à celles des autres membres. Fonctionnant comme des caisses de résonance d’une même conception du monde, ces chambres d’écho favorisent la polarisation des esprits, voire leur radicalisation, plutôt qu’une meilleure compréhension des points de vue divergents.

d’après Claude GAUVREAU (UQaM.CA)

En ce sens, les trois clefs sans porte suivantes pourraient bien passer pour des biais cognitifs « essentialistes », à savoir penser que…

-

-

- la Vérité existe quelque part ;

- la Morale est une déclinaison pratique de cette Vérité dans notre vie quotidienne ;

- le Sens de la Vie se définit comme la quête du bonheur, la recherche d’un état extatique, en harmonie avec cette Vérité.

-

Il n’y a pas d’essence, ni de dénotation efficace de la réalité ; Si une Vérité universelle avait été disponible, ça se saurait : nous vivrions dans un monde partagé par tous, où la morale serait une évidence pour tous et où toute déviance serait immédiatement auto-détruite par chacun (fantasme woke s’il en est). Nous connaîtrions l’Atlantide mythique de Platon et pas celui, plus cruel (mais tellement plus sensuel), de Pierre Benoit*.

-

- il n’y a pas de prescrit ;

- il n’y a pas d’extase immobile.

Mais dans ce cas, comment définir le Mal (que je me fais), faute d’un Bon Dieu, d’un Yahweh, d’un Allah ou d’une belle-mère quelconque qui me fait les gros yeux quand je quitte le Droit Chemin ?

Quand nous essayons d’évaluer si nous sommes à notre place dans notre vie, le piège est de plutôt vérifier si nous sommes conformes à des modèles préétablis, prétendument essentiels. Comment être conscient de notre tendance (utile par ailleurs) à modéliser le monde et à nous conformer à des représentations qui ne tombent peut-être pas juste avec notre réalité ? Comment, à l’inverse, nous tenir prêts et aimer ce qui nous arrive (ce que l’on appelle communément : la Vie) ? Devons-nous être existentialistes ? Comment être adapté a priori à l’expérience de notre existence réelle ? Amor fati…

Quand nous essayons d’évaluer si nous sommes à notre place dans notre vie, le piège est de plutôt vérifier si nous sommes conformes à des modèles préétablis, prétendument essentiels. Comment être conscient de notre tendance (utile par ailleurs) à modéliser le monde et à nous conformer à des représentations qui ne tombent peut-être pas juste avec notre réalité ? Comment, à l’inverse, nous tenir prêts et aimer ce qui nous arrive (ce que l’on appelle communément : la Vie) ? Devons-nous être existentialistes ? Comment être adapté a priori à l’expérience de notre existence réelle ? Amor fati…

…

Bien faire la différence : les officiels sont forts de leur statut (ex. fac de médecine sur la question des vaccins) mais monsieur-tout-le-monde n’est pas toujours au café-du-commerce : les lanceurs d’alerte, les photographes du Printemps arabe, ceux qui dénoncent de manière fondée le mainstream sans être complotistes… En même temps, les autorisés peuvent lancer des canulars comme le brillant reportage infox sur la fin de la Belgique à la RTBF !

AMOR FATI : un Ours dans le salon

L’intellect voudrait que la vie ne soit qu’une énigme, alors qu’elle est un mystère. On peut résoudre une énigme, la vaincre et ne laisser qu’une rassurante lumière, là où étaient des ombres. On ne peut qu’explorer un mystère, sans espérer l’abolir. Explorons donc.

GOUGAUD Henri, Le rire de la grenouille (2008)

L’assimilation entre Raison et logique garde la vie dure et le cuir épais. Ce n’est peut-être pas innocent. Comme nous l’avons évoqué en explorant les avantages liés aux auto-fictions, avoir une explication logique à son mal-être semble constituer une solution à tous les problèmes de ceux et celles qui ne sentent pas à leur place. Or, quand l’explication logique a fait surface, fut-ce au terme de longues années de thérapie, d’analyse, d’hypnose, de séjours chamaniques sur les flancs de l’Everest ou de lecture compulsive de livres sur le développement personnel, beaucoup y voient plus clair mais n’ont pas gagné la Joie de vivre à laquelle ils aspiraient. Que manque-t-il encore à leur volonté, souvent sincère, de s’entendre avec eux-mêmes ?

Henri Gougaud, en bon bonimenteur qu’il est, n’arrête pas de le raconter dans ses différents contes à l’ancienne et il éclaire même son propos dans son Le rire de la grenouille : petit traité de philosophie artisanale (2008). Voilà bien un auteur qui marche à nos côtés : quand on lit chaque mot de la citation ci-dessus, le jour se fait sur la vanité de l’explication, en matière de Grande Santé. Vaincre l’énigme d’un mal-être par une honnête explication logique, élucider l’enchaînement des causes et des effets qui ont mené à cette aliénation qui nous donne le mal de mer au quotidien, nous coupe la respiration dans les ascenseurs ou lance une dissociation mentale : cette démarche est honorable et semble constituer un ticket incontournable pour le mieux-être. Soit. Autre chose est l’apaisement attendu, dont on réalise qu’il fait peu de cas de l’explication en question : une fois éteints les lampions de la fête (« Ça y est, avec mon psy, on a pisté l’épisode traumatique de ma petite enfance qui m’empêche de manger des tartes au riz devant la photo de mon père !« ), notre deuxième nombril, notre lien essentiel au mystère de la Vie, notre âme donc, fait peu de cas de l’explication, en ceci qu’elle ne constitue pas une justification. Au-delà de cette limite, votre explication n’est plus valable.

Et Gougaud d’insister : « On ne peut qu’explorer un mystère, sans espérer l’abolir. » Traduction : mettre à jour les causes logiques d’une situation, c’est bien, s’approprier les traumas de toute nature et continuer à marcher devant soi, forts de l’expérience vécue, c’est mieux. Que l’on parle de théâtre grec ou de catharsis freudienne, élucider est une chose (expliquer, mettre au jour les éléments explicatifs) mais sublimer semblerait plus efficace. Se vivre comme l’aboutissement d’un historique logique, dont on serait le seul bénéficiaire, reste souvent handicapant pour vivre tout court. Par contre, si réussir à s’approprier plaies et cicatrices pour adhérer au mystère de la Vie sans lui demander des comptes est un vaste programme, il semble être la condition pour trouver l’apaisement, pour trouver sa place.

Ce poème d’amour ne dit pas autre chose :

Quelque part dans la forêt,

Un ours se lèche une plaie,

Il s’est légèrement blessé le flanc,

Sur un chemin qu’il connaissait pourtant.Adossé au rocher, il sourit.

C’est au retour de l’amour,

Que, les yeux plein de son miel, à elle,

Il a laissé la branche marquer son aisselle,

Pour toujours…

A rebours, un autre poème raconte la souffrance quand elle continue d’aveugler la victime du trauma :

C’est la nuit, c’est le marbre,

L’homme gît près de son arbre,

Un sang poisseux voile ses yeux.

Du passage de la Géante,

Lui reste une plaie béante.

La main du cœur

Est arrachée…

Oser savoir est donc une audace nécessaire, salvatrice mais pas suffisante. Quelle alternative proposer, dès lors, au terme expliquer ? Apprivoiser, peut-être…

How dull it is to pause, to make an end,

To rust unburnish’d, not to shine in use!

As tho’ to breathe were life!

Alfred Tennyson, Ulysses

Il n’y a qu’âme qui vive

Assis par terre devant sa caverne, Adamah eut un moment de vertige. Devant lui, dans le monde entier, les hommes et les femmes étaient en procession, chaque marcheur maintenait les mains sur les épaules du marcheur précédent et portait sur les siennes les mains du marcheur suivant, et les enfant couraient entre les jambes de tous, indifféremment. Les lignes concentriques formées par les pénitents soulevaient une poussière qui faisait tousser Adamah et le vacarme des voix était violent : pas un qui ne fut en train de parler, sourdement ou avec véhémence, en train de discourir, en solo ou à l’envi. Adamah sentait le vertige monter en lui, à les voir tous passer devant lui, sans le regarder…

Chaque année, la procession ne s’arrêtait que quatre fois : aux solstices et aux équinoxes. Aux équinoxes, le défilé s’arrêtait, les bras retombaient et tous se taisaient. Le silence était assourdissant quand peu à peu les corps dressés se mettaient à hésiter, d’avant en arrière, balançant doucement sans jamais tomber d’un côté ou de l’autre. Puis, les bras remontaient sur les épaules et la marche reprenait, comme les sons qui sortaient à nouveau de chaque bouche, reformant une litanie qui durerait jusqu’au solstice suivant. Au solstice d’été, les rondes s’interrompaient de même, chacun levant les mains triomphalement pour cacher sa peur de la nuit. Au solstice d’hiver, à l’inverse, chacun, dans la foule arrêtée, croisait les bras en baissant la tête pour ressentir l’espoir du soleil vainqueur qui ne manquerait pas de briller à nouveau, un jour.

Adamah ne savait plus ce qui l’avait poussé à quitter la file au moment où elle passait devant sa caverne. Il avait quitté le rang dès l’arrêt, il s’était assis devant chez lui, comme pour prendre souffle, mais il n’était plus reparti. Aujourd’hui, il le savait, il lui fallait quitter la vue de cette danse hypnotique et plonger dans sa caverne, l’explorer. Pourquoi, il ne le savait pas.

Adamah a marché alors vers le fond de l’ouverture et, au détour d’une pierre, a trouvé le passage. Aidé d’une maigre torche, il a marché jusqu’à ce qu’aucune lueur du jour ne lui parvienne plus : le chemin était tortueux mais descendait doucement, comme une invitation. Arrivé à un replat, alors qu’un courant d’air soufflait sa torche, Adamah eut peur de l’obscurité. Il réalisa néanmoins qu’il pouvait encore voir et avança de plus belle pour aboutir dans un large espace baigné de lumière douce.

Au centre de la caverne haute comme un temple, gisait une amande de pierre polie, beaucoup plus grande que lui. La surface lisse était noire comme du granit sombre mais elle tourna au rose profond comme Adamah s’approchait pour la toucher. Il hésita devant l’étrange objet mais une confiance tout aussi étrange le poussa à avancer la main et à poser les deux paumes sur la pierre. Il sentait qu’elle était chaude alors qu’il attendait un contact minéral et froid. Bien au contraire, l’amande était douce comme la chair. Comme il appliquait ses paumes avec plus de force, elle se mit à rayonner et l’image d’une oasis apparu sur les parois de la caverne.

Adamah savait ce moment sacré et aucune parole ne pouvait dire l’apaisement numineux qu’il ressentait alors. Surpris par l’unité qu’il éprouvait entre lui et l’oasis, Il avait d’abord retiré ses mains et l’image avait disparu ; il avait ensuite reposé ses doigts puis ses paumes pleines sur ce nouveau centre de sa vie et l’image avait retrouvé tout son éclat. S’il lui était une loi désormais, c’était celle qu’il faisait sienne alors.

Avec dans l’âme la beauté de l’oasis, Adamah est alors remonté à la surface et a entamé une marche vers le centre des cercles de pénitents, profitant de chaque arrêt saisonnier pour se glisser entre les corps captifs. Selon la force qu’il se sentait, il avançait vers le cœur du mandala humain ou reculait pour une brève retraite, pendant laquelle il ne manquait pas de se ressourcer auprès de l’amande. Or, un jour, il eut une vision et comprit ce qu’il verrait, une fois arrivé à l’épicentre des marches forcées : un bloc de béton, couvert de peintures nées de mille mains avec un seul motif, répété à l’envi : une oasis. Il pleura d’émotion en pensant aux efforts déployés par ses anciens compagnons de marche puis, se redressa et reprit la route vers sa caverne, franchissant à nouveau chaque cercle aux solstices et aux équinoxes.

Vint le jour où il aperçut au loin l’ouverture de sa caverne. Fort de ses voyages, il leva les yeux et vit des hommes et des femmes qui lui souriaient, chacun posté à l’entrée de cavernes, également creusées dans l’immense montagne… en forme d’amande.

L’histoire d’Adamah (2023)

On l’a vu, chacun peut s’abuser par vanité (j’ai une image de moi qui ne correspond pas à ma réelle activité) et prendre des décisions sur la base d’une situation mal perçue ou mal interprétée (nos écailles sur les yeux). De son côté, le cerveau peut surjouer son rôle de garant de notre survie et truquer à son tour notre perception des phénomènes. Comment être sainement moral dans cet amphigouri ? Comment une honnête personne qui veut se sevrer des dogmes peut-elle alors trouver des valeurs, des points de repères pour diriger sa vie ? Pour filer la métaphore du cheval de course jusqu’au bout, il nous reste donc des questions : qu’est-ce qui anime ce cheval ? Comment connaît-il la bonne direction, quand il court hors de l’hippodrome ? Voilà en fait deux questions qui appelleraient une seule et même réponse : l’âme.

« Quoi ! je viens de lire plus de cinquante pages de ce bouquin pour que l’auteur me resserve un vieux machin, avec des relents spiritualistes, tout droit sorti des vitrines qu’il venait d’enterrer pour de bon ? C’est quoi ce gourou à deux balles ? » Et le lecteur de refermer cet ouvrage… un peu trop tôt.

Voyez : cela fait des siècles, voire des millénaires, que les penseurs utilisent le concept-fétiche ‘âme’ pour représenter la dimension essentielle de chaque individu, ce qui est unique en lui, ce qui apparaît avec lui, le conseille tout au long de sa vie et disparaît à son dernier souffle… ou non, aux dires de certains pour qui, cette âme sera stockée à sa mort dans les placards d’un Purgatoire intermédiaire et sera dénombrée lors du Jugement dernier, retrouvera son enveloppe charnelle, afin de se réjouir ou de rôtir éternellement. Les non-croyants qui ont tourné le dos à l’éternité, pour hilares qu’ils soient devant la scène grandiose du dernier jour avant toujours lorsque celle-ci est prise littéralement, les mécréants donc, restent par contre assez gênés aux entournures lorsqu’il s’agit de désigner ce qui anime l’homme et la femme dans leur expérience de la vie.

Peut-être s’agit-il simplement de réinterpréter le bibelot ‘âme’ de la vitrine traditionnelle, en lui appliquant le même traitement que celui qu’induisent les conclusions des neuroscientifiques : l’âme n’est pas un objet distinct mais un fonctionnement voire, mieux encore, une pulsion.

Nos ancêtres se sont si longtemps efforcés de trouver un concept qui couvre, d’une part, ce besoin universel d’adhésion à la Vie, cet appel vers la Grande Santé, cette présence du dieu en nous, et, d’autre part, la multiplicité des manières dont chacun le traduisait dans ses actes. Quoi de plus évident alors que de parler d’âme ? L’âme peut être bonne, damnée, pure, sœur, en peine ou chevillée au corps. Si elle est un objet, elle peut monter au Ciel, sombrer en Enfer, être vendue au Diable, avoir la mort en elle ou être fendue… et, qui plus est, elle peut peser 21 grammes. Les Anciens ont sauté sur l’aubaine : l’âme serait un objet interne à l’humain, recelant la conscience intime de l’ordre des choses (appelé Dieu, Nature ou Vie) et dont les autres êtres vivants seraient dépourvus. Comment leur en vouloir de se construire une galerie de concepts rassurants ?

Reste qu’une fois le choix du terme fait, il n’est pas anodin dans les actes. Souvenez-vous : si la légende du second concile de Macon (VIe) a eu la vie dure à travers les siècles (concile pendant lequel la question de l’âme des femmes aurait été débattue : « les femmes ont-elles une âme ? »), la controverse de Valladolid (XVIe) posait dix siècles plus tard la même question à propos des Indiens. L’âme : en avoir ou non ? La créer individuellement ou l’hériter d’une instance supérieure ? La voir disparaître avec nous ou la sentir monter vers les cieux à notre mort ? La sentir dans notre cœur ou l’identifier avec un petit génie privé, un dibbuk ou un cricket en haut-de-forme ? Les enjeux sont multiples et ont vite fait l’objet de débats souvent houleux qui ont occupé théologiens et philosophes, d’Aristote aux penseurs d’aujourd’hui, en passant par les ‘refourbisseurs d’âmes’, dont les ouvrages sont alignés dans le rayon « Développement personnel » de votre librairie indépendante.

Ce n’est pas fuir ces problématiques que de revisiter un concept familier, l’âme, et lui donner une nouvelle attribution qui se veut éclairante et permet de mieux comprendre la confusion dans laquelle nos ancêtres se sont empêtrés et où ils se sont perdus en justifications intellectuelles ou théologiques.

Posons que l’âme est la fonction qui évalue en continu la qualité du lien intime entre moi et la Vie, en d’autres termes : ce qui évalue si je suis à ma place (vous souvenez du titre de ce bouquin ?). Ce lien est-il droit et sans tension, je me sens à ma place, satisfait, et je ne dois pas agir. Ce lien est-il distendu, tordu ou de travers, je ressens de l’insatisfaction et je dois réagir (le ‘comment’ n’est pas fourni avec cette fonction, qui se réduit à une alerte vitale en cas de disharmonie, une injonction non verbalisée équivalent à ‘il faut réagir’). Cette proposition de définition est-elle la vérité ? C’est sans importance : si le modèle décrit permet à chacun de mieux concevoir son fonctionnement, d’en faire un objet de pensée qui lui permettre de « retrouver sa place », il propose une vérité qui marche, qui est opérationnelle. Une vérité, donc.

Utilisant des termes un peu différents dans son Traité de la réforme de l’entendement, Spinoza avait déjà évoqué la notion d’une ‘idée vraie‘, celle que l’on porte en nous et à laquelle on peut accéder en enlevant les pelures d’oignons qui nous aveuglent l’âme (les écailles sur les yeux de Marcel Proust) : volonté de succès, de richesses, de reconnaissance… Paul Diel, on l’a vu, parle au XXe siècle d’un ‘élan vital‘ plus ou moins fort pour qualifier cette force d’âme qui nous pousse à nous harmoniser avec notre environnement, ce lien qui, s’il est tordu ou distendu, va générer la ‘culpabilité essentielle‘ : le désir d’agir pour rétablir l’ordre des choses et se retrouver « à sa place ».

Mais enfin, quel est l’intérêt, me demanderez-vous encore, de remettre le couvert avec un concept vieux comme Mathusalem, déjà discuté par Aristote pendant l’Antiquité grecque ? L’intérêt en est d’abord écologique : le recyclage est toujours une bonne chose et, dans ce cas, l’idée de l’âme a déjà tellement fait l’objet de commentaires, de compositions lyriques, de diktats religieux ou de rituels collectifs que le seul fait de l’évoquer appelle déjà chez chacun, sans effort aucun, une foultitude d’associations d’idées. Il ne me reste plus ensuite qu’à canaliser l’attention de celui ou celle qui désire s’en emparer vers le sens donné dans ce modèle : le lien vital qui, dans la droite ligne de toutes les traditions qui utilisent l’âme dans leur galerie de concepts, est muet mais actif. Pas de mots mais un élan, une poussée, une pulsion vers plus d’harmonie avec la Vie, une tension vers notre subsistance, notre pérennité. On mettra de côté les traditions où l’âme est plutôt bavarde (Jiminy Cricket dans le Pinocchio de Disney ou les deux Milou – l’angélique et le diabolique – dans les Tintin d’Hergé), pour leur préférer des représentations muettes de l’âme en action.

Le nombril, l’ombilic, pourrait aider à l’appropriation de ce nouvel outil de pensée. La puissance symbolique du nombril ne serait pas chose nouvelle : au Moyen Age, alors que c’était un enjeu majeur de pouvoir reconnaître les incubes, les succubes, les sorcières, on supposait à la gent infernale un ventre sans nombril, ajoutant qu’il n’y a « pas de péché au-dessus du nombril« . Il y a bien des années, j’ai raconté à mes enfants un conte traditionnel africain dans lequel une princesse belle et orgueilleuse mettait comme condition à son mariage que le prétendant n’eut point d’anus. Ce n’est qu’après les noces que la belle a réalisé que son nouvel époux était en réalité… un serpent. Archétype, quand tu nous tiens ! Aujourd’hui, je préfère me concentrer sur le nombril, qui me semble plus porteur… spirituellement.

Prenez cette excroissance, au beau milieu de votre ventre, votre ombilic qui est la preuve physiologique que vous ne vous êtes pas créé tout seul : il est la trace du lien physique que vous aviez avec votre mère accidentelle. J’oppose ici « accidentel » à « essentiel » : votre mère accidentelle vous a porté pendant une série de mois, pendant lesquels vous avez échangé fluides et sensations, elle a changé vos langes qui débordaient, vous a bercé et appris à vous laver. Votre nombril visible, le premier, est là qui en témoigne, qui vous le rappelle. Si l’on change de dimension et que l’on se porte à l’essentiel : force nous est de constater que nous avons aussi un lien avec la Mère première, primale, la Mère Nature, la Vie, Grand-Mère arbre ou Gaïa la terrienne. Quelle que soit la représentation qu’on en donne, cette idée vraie (Spinoza) de ce qui est dans la ligne ou va à l’encontre de notre subsistance nous habite intimement. Pas besoin d’absorber des substances hallucinogènes en grande quantité pour éprouver, intimement j’insiste, que nous sommes capables de ressentir ce qui est bon pour nous, ce qui est satisfaisant, sous le regard sans affect de la Vie, qui ne veut qu’une chose : continuer. De là, il n’y a qu’un pas à franchir pour évoquer une Mère essentielle (la Vie), à laquelle nous pouvons nous relier par un second nombril, un ombilic symbolique, sacré, qui nous relie à la seule loi non formulée : la Loi d’harmonie, celle qui nous pousse à détendre les torsions de notre second ombilic, à défaut de quoi, notre sentiment de Culpabilité essentielle (naturelle) ne manquera pas de se manifester, dans des discours explicatifs pathétiques ou des comportements aux motivations morbides. Dans l’Histoire d’Adamah (ci-dessus), on l’a compris, le héros entretient ce lien avec la pulsation de la Vie en touchant régulièrement la pierre d’amande, qui en retour quitte sa robe sombre pour se faire chair… comme lui.

Dans cette ligne, la proposition est ici de renoncer à chercher ses repères (ses valeurs, son code moral, sa religion…) dans l’au-delà, dans les dogmes ou les auto-fictions, pour revenir à cette idée vraie dont Spinoza disait que nous étions tous intimement dotés : un sentiment spontané de ce qui est juste, un lien ‘ventral’ avec la Vie et ses lois, éprouvé en-deçà, plutôt que conforme à des diktats hérités de l’au-delà. Comme Spinoza l’évoque dans les termes de son époque, dans son Traité de la réforme de l’entendement, il nous reste un ombilic second à construire (ou à dénuder) qui nous relie à la Mère-Nature, et qui nous garde des trois maux principaux auxquels peuvent se résumer notre inadaptation morale : l’artifice, la perversion et la médiocrité.

L’artifice

***

La perversion

***

La médiocrité

Et nous crevons par la blague, par l’ignorance, par l’outrecuidance, par le mépris de la grandeur, par l’amour de la banalité, et le bavardage imbécile.

Gustave Flaubert (1874)

***

Raison garder est un cas de conscience.s

Je crois en l’homme, cette ordure,

je crois en l’homme, ce fumier,

ce sable mouvant, cette eau morte ;je crois en l’homme, ce tordu,

cette vessie de vanité ;

je crois en l’homme, cette pommade,

ce grelot, cette plume au vent,

ce boutefeu, ce fouille-merde ;

je crois en l’homme, ce lèche-sang.Malgré tout ce qu’il a pu faire

de mortel et d’irréparable,

je crois en lui,

pour la sûreté de sa main,

pour son goût de la liberté,

pour le jeu de sa fantaisie,pour son vertige devant l’étoile,

je crois en lui

pour le sel de son amitié,

pour l’eau de ses yeux, pour son rire,

pour son élan et ses faiblesses.Je crois à tout jamais en lui

pour une main qui s’est tendue.

Pour un regard qui s’est offert.

Et puis surtout et avant tout

pour le simple accueil d’un berger.

Lucien JACQUES, Tombeau d’un berger (1953)

« …pour le simple accueil d’un berger » : Lucien Jacques, a le verbe beau et simple. Il était l’inséparable ami de Giono, un autre diseur du Beau dans le Simple. Ils ont avancé ensemble en littérature (parce que c’était lui, parce que c’était lui aussi) et plus d’une page de l’un, plus d’un vers ou d’un dessin de l’autre, donnent sans fard cette irrépressible envie de vivre en être humain et d’en jouir. Avec Le chant du monde, Que ma Joie demeure est d’ailleurs, à ma connaissance, une des meilleures anthologies de ces moments de vie d’homme, où l’élan alterne avec les faiblesses, et où, le soir venu, chacun est pris d’un vertige devant l’étoile… en fleur de carotte.

Tu te souviens, dit Bobi, de la grande nuit ? Elle fermait la terre sur tous les bords.

Je me souviens.

Alors je t’ai dit : regarde là-haut, Orion-fleur de carotte, un petit paquet d’étoiles. Jourdan ne répondit pas. Il regarda Jacquou, et Randoulet, et Carle. Ils écoutaient.

Et si je t’avais dit Orion tout seul, dit Bobi, tu aurais vu les étoiles, pas plus, et, des étoiles ça n’était pas la première fois que tu en voyais, et ça n’avait pas guéri les lépreux cependant. Et si je t’avais dit : fleur de carotte tout seul, tu aurais vu seulement la fleur de carotte comme tu l’avais déjà vue mille fois sans résultat. Mais je t’ai dit : Orion-fleur de carotte, et d’abord tu m’as demandé : pardon ? pour que je répète, et je l’ai répété. Alors, tu as vu cette fleur de carotte dans le ciel et le ciel a été fleuri.

Je me souviens, dit Jourdan, à voix basse.

Et tu étais déjà un peu guéri, dis la vérité.

Oui, dit Jourdan. Bobi laissa le silence s’allonger. Il voulait voir. Tout le monde écoutait. Personne n’avait envie de parler.

De cet Orion-fleur de carotte, dit Bobi, je suis le propriétaire. Si je ne le dis pas, personne ne voit ; si je le dis tout le monde voit. Si je ne le dis pas je le garde. Si je le dis je le donne. Qu’est-ce qui vaut mieux ? Jourdan regarda droit devant lui sans répondre.

Le monde se trompe, dit Bobi. Vous croyez que c’est ce que vous gardez qui vous fait riche. On vous l’a dit. Moi je vous dis que c’est ce que vous donnez qui vous fait riche. Qu’est-ce que j’ai moi, regardez-moi. Il se dressa. Il se fit voir. Il n’avait rien. Rien que son maillot et, dessous, sa peau. Il releva ses grands bras, agita ses longues mains vides. Rien. Rien que ses bras et ses mains.

Vous n’avez pas d’autre grange que cette grange-là, dit-il en frappant la poitrine. Tout ce que vous entassez hors de votre cœur est perdu.

Jean Giono, Que ma Joie Demeure (1935)

« … Tout ce que vous entassez hors de votre cœur est perdu. » Le propos de Giono est également généreux, dans le verbe comme dans l’intention : pour bien vivre, il faut moins compter les hectares de champs et les têtes de cheptel qu’écouter la poésie qui coule dans le cœur. L’essentiel est là, dans la grange du cœur. Soit. Qui dirait le contraire ? Reste que, nous l’avons vu, cette grange là n’est pas toujours bien rangée et que, s’il est bon de charruer au champ, en levant de temps en temps la tête vers l’Etoile, il importe également de travailler à l’intérieur, dans la grange du cœur, où l’on ne garde pas que poésie : il y a là un tracteur, bruyant et sentant l’huile moteur ; il y a là des piles de ballots géométriques, bien ficelés mais sous lesquels courent les rats ; il y a là une pique à trois dents que Jourdan utilisait pour charger le foin sur le char, quand son dos puissant le lui permettait encore et puis, peut-être, un calendrier Pirelli, près de la fenêtre ouverte sur la nuit.

Si vous n’avez pas ouvert ce livre par hasard à cette page, debout dans les rayons de votre librairie indépendante préférée, et que vous avez lu les pages qui précède, vous pressentez la suite : de tous nos savoirs, ne sont utiles que ceux que nous avons pu nous approprier ; de tous nos instincts, ne sont pertinents que ceux qui œuvrent à notre survie et, de toutes les histoires que nous nous racontons à propos de nous-même, peut-être ne comptent que celles que le Bobi de Giono nous invite à écouter, celles qui apaisent le cœur.

Ca fait quand même du monde à inviter à la noce et le plan de table ne va pas être facile à dresser ! D’aucuns pourraient céder à l’affolement : je les invite à reprendre la lecture de cet ouvrage à partir du début. D’autres pourraient commencer par dresser une nomenclature exhaustive à trois niveaux des objets présents dans la grange et… ne jamais commencer à y mettre de l’ordre. D’autres encore pourraient partir pour les colonies en laissant derrière eux la grange qui finirait par s’effondrer d’elle-même ou, pire, y mettre le feu en hurlant des incantations sataniques. Les derniers pourraient aussi, plus sobrement, laisser la porte entrouverte et retourner aux champs, sans plus penser à rien ranger.

Tout cela n’est pas très raisonnable, me direz-vous. Et vous aurez raison. Reste que, pour paraphraser Simone de Beauvoir, « on ne naît pas raisonnable, on le devient. » C’est ainsi que quiconque fait preuve d’un état mental suffisamment sain et désire « bien s’entendre avec soi-même » (Camus), doit s’atteler à un travail sur soi qui permette de « raison garder », à savoir d’agir à propos (Montaigne), en pleine conscience des motivations induites par chacun des trois ‘moi’ qui s’agitent en nous. En ce sens, la Raison est un oxymore : c’est une monade composée d’un triscèle, de trois réservoirs distincts de motivations qu’il nous revient de maîtriser, à tous le moins d’identifier. La satisfaction vitale, le sentiment d’être à sa place, est au prix de ce travail d’élucidation et d’harmonisation des trois piliers et la Joie naît du travail lui-même, au contraire de l’insatisfaction qui naît de la non-conformité à un ego sublime et vain. Je m’explique…

Le terme ‘monade’ tire son origine du grec ‘monas, monados’ qui signifie ‘unité’. Pythagore et ses fidèles utilisaient le mot pour désigner les nombres s’écrivant avec un seul caractère. Pour les philosophes néoplatoniciens d’Alexandrie (IIIe siècle), la monade signifiait ‘dieu’ (unicité qui est aussi un tout). Leibniz utilise le terme dans sa Monadologie (1714) pour décrire une substance simple, sans partie (selon lui, l’existence des corps composés prouve l’existence des monades, puisque l’existence du composé prouve l’existence du simple). Leibniz parle de monade pour nommer un élément premier, irréductible source de toutes choses (vie, action, énergie).

Souvent confondue avec la Logique et l’Intellect, la Raison est à mon sens beaucoup plus qu’une simple approche scientifique et rigoureuse de la réalité. Déesse des Lumières après avoir biberonné Descartes et son siècle, elle était perçue comme l’unique rempart contre les deux autres déités alors en sursis : le Roi et l’Eglise.

02.

Exposition.

Le repos est le maître du mouvement

où la différence est faite entre modéliser et essentialiser, de même qu’entre chercher la conformité et vivre le vertige de l’expérience

Temps de lecture : 31 minutesNotes de rédaction

- sapere aude vs. amor fati

- conformité vs. confiance

- Histoire d’Adamah

- Instauration de l’âme = lien vital

- Identification des dérapages essentiels : artifice / perversité / médiocrité

- vérité ô ma prison !

- histoire d’Adamah

- instauration de l’âme comme lien vital

- identification des dérapages essentiels : artifice / perversité / médocrité

Ressources

- BRONNER G., Apocalypse cognitive (2021)

Illustrations

© wikimedia commons